CAMILLE GHARBI POUR « LE MONDE »

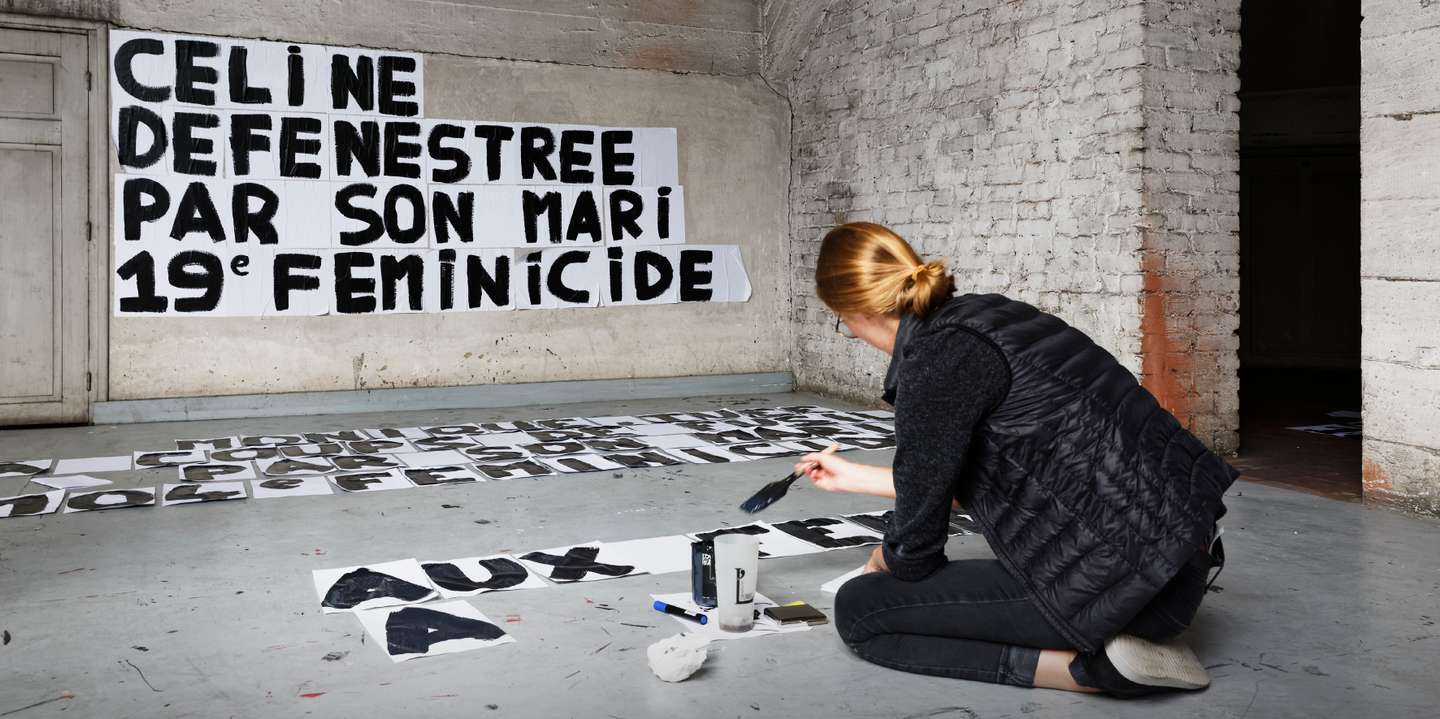

Installées sous les combles d’un immeuble du 14e arrondissement de Paris, une demi-douzaine de femmes peignent, silencieuses et concentrées. Dans cette pièce baignée de lumière, Annaëlle, 20 ans, inscrit à la peinture noire le chiffre 4 sur une feuille blanche. « Depuis notre dernière action lundi soir, une nouvelle femme est morte », commente l’étudiante en cinéma, comme pour expliquer ce qu’elle est en train de faire.

Jeudi 12 septembre, il a en effet fallu « mettre à jour » les slogans que des militantes affichent depuis bientôt quinze jours sur les murs de la capitale pour dénoncer la persistance des féminicides en France. Le 30 août, au début de leur action, 99 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou ancien conjoint depuis le début de l’année. Deux semaines plus tard, elles étaient 104. « Si on suit les statistiques, une femme va mourir aujourd’hui et nos slogans seront déjà obsolètes au moment d’être collés ce soir », souligne avec dépit Léonie, 26 ans, qui participe à sa première action.

Réunion de préparation de la soirée : les militantes font le point sur les lieux de collage et les messages qui y seront affichés. CAMILLE GHARBI POUR « LE MONDE »

Désobéissance civile

Depuis qu’elle a lancé cette initiative, Marguerite Stern, une ancienne Femen de 29 ans, a vu défiler dans le vaste squat d’artistes où elle vit plus d’une centaine de femmes désireuses de prêter main-forte. Certaines viennent seulement peindre. D’autres sont attirées par la griserie du collage. Certaines sont féministes de longue date. D’autres n’ont jamais milité.

« Nous sommes suffisamment nombreuses pour ne pas avoir besoin des garçons » pour ces collages, « même si les petits frères, les amis, les petits copains passent parfois », ajoute Mme Stern. Elle précise n’avoir reçu que deux demandes de participation de la part d’hommes, auxquels elle a dit non. Favorable à la mixité pour certaines actions, elle estime que, pour une telle initiative qui « engage les corps des femmes dans la rue », c’est à elles « d’aller coller et de tenir elles-mêmes les rênes de leur propre lutte ».

Marguerite Stern, 29 ans, réalisatrice de podcast et ancienne Femen, est à l’origine de l’initiative. CAMILLE GHARBI POUR « LE MONDE »

Léonie, une étudiante en art dramatique venue rejoindre les « colleuses », ne milite dans aucun mouvement. « Je me mobilise car, comme toutes les femmes, j’ai vécu des situations de violence, dont je me suis sortie. Je veux rendre hommage à celles qui n’ont pas eu cette chance », explique-t-elle. Léa, elle, a participé à de nombreuses manifestations l’an dernier. Voyant que « ça ne changeait rien », elle a décidé de se tourner vers la désobéissance civile. Les « colleuses » encourent une amende de 68 euros – neuf d’entre elles ont été verbalisées.

Plus de 400 messages collés à Paris

« Cette prise de risques est moindre que le danger encouru en manifestation, avec les violences policières, estime Louise, une étudiante en urbanisme. Et puis le collage, c’est concret. Avec ces messages en grandes lettres noires sur fond blanc, les femmes tuées reprennent une place dans l’espace public. » « Les gens se prennent ça dans la gueule », abonde Léonie, alors qu’elle peint l’une des dernières lettres de son « collage » : « Monique, tuée à coups de fusil par son mari. 104e féminicide. »

Les femmes s’entraînent à coller sur une façade. CAMILLE GHARBI POUR « LE MONDE »

Ce nouveau message, suggéré par Marguerite Stern, s’ajoutera aux dizaines d’autres réalisés ces deux dernières semaines. « Papa, il a tué maman », « Elle le quitte, il la tue », « Féminicides : on ne veut plus compter nos mortes », « Aux femmes assassinées, la patrie indifférente », « Gaëlle, enceinte, poignardée par son ex. 24e féminicide ». Des messages affichés le long d’artères passantes, de préférence sur des murs immaculés, ou dans des lieux stratégiques : Sénat, Assemblée nationale, Matignon, La Défense.

A l’instar des nombreuses femmes ayant rejoint le mouvement, c’est sur Instagram que Léa a vu les photos de ces slogans, relayées par des comptes féministes. Ces collages ont depuis essaimé dans plusieurs villes comme Lille, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Nantes, Nancy, Besançon et même Bruxelles. Dans la capitale française, près de 400 messages ont été collés, assure Marguerite Stern, qui revendique être avec ce mouvement dans « une démarche de transmission ».

En début de soirée, départs pour les différents lieux de collages décidés en réunion. CAMILLE GHARBI POUR « LE MONDE »

L’initiative regroupe des femmes qui participent à leur première action de rue et d’autres qui en sont plus coutumières, comme Adélie et Solène.

L’initiative regroupe des femmes qui participent à leur première action de rue et d’autres qui en sont plus coutumières, comme Adélie et Solène. CAMILLE GHARBI POUR « LE MONDE »

« Nous voulons créer un élan de sororité »

« La colle, c’est comme quand on fait un gâteau : quand on verse la farine, il ne faut pas que ça fasse de grumeaux », explique-t-elle aux « néocolleuses », qui se feront la main quelques minutes plus tard devant son immeuble. En même temps qu’elle dispense des conseils pratiques, Marguerite Stern aborde la question du risque de confrontation avec les forces de l’ordre. « Il n’y a pas de règle, faites comme vous le sentez, mais c’est bien d’anticiper ce que vous allez leur dire pour ne pas être prise de court », invite la militante.

Alors que le soleil décline, une vingtaine de femmes se mettent en route, en plusieurs groupes. Equipée de son seau et de son pinceau, Adélie participe à sa première action. « Ça n’arrive pas souvent de pouvoir agir sur l’espace public », s’enthousiasme l’étudiante de 21 ans, allure frêle et cheveux au carré.

Collage dans une rue passante du 7e arrondissement de Paris. CAMILLE GHARBI POUR « LE MONDE »

Marie, 20 ans, issue d’un milieu catholique traditionaliste, a été élevée avec l’idée « qu’on ne sort pas tard la nuit quand on est une femme ». « Participer à ce collage, ça me donne de la force, ça me libère de cette peur », commente-t-elle.

Et puis il y a l’importance du message à faire passer, la dénonciation de « l’inaction des pouvoirs publics face à cette hécatombe ». « Des lois existent et elles ne sont pas appliquées, des commissariats refusent encore des plaintes, des policiers n’interviennent pas ou trop tard », s’indigne Marie, qui résume « la colère » exprimée par toutes les autres.

l est 21 h 30, un agent de sécurité est posté devant l’ambassade d’Afrique du Sud, dans le 7e arrondissement de Paris. Le « lieu-clé » de la soirée. Le 24 août, Uyinene Mrwetyana, 19 ans, a été violée, puis tuée dans un bureau de poste du pays, où près de 3 000 femmes sont assassinées chaque année. Sa mort a donné lieu à un mouvement de protestation autour du mot-clé #AmINext (« Suis-je la prochaine ? »). « Avec cette action, nous voulons montrer que toutes les femmes à travers le monde sont concernées et créer un élan de sororité », commente Solène, une ancienne Femen coutumière des actions de rue. Avec deux autres « colleuses », elle contourne le bâtiment. En moins de trois minutes, « Mrwetyana Uyinene raped and killed in Cape Town #AmINext » est affiché sur la façade de l’entrée du personnel.

Collage à l’ambassade d’Afrique du Sud, le 12 septembre. CAMILLE GHARBI POUR « LE MONDE »

Cécile Bouanchaud

Europe Solidaire Sans Frontières

Europe Solidaire Sans Frontières

Twitter

Twitter Facebook

Facebook