L’histoire est parfois injuste. Des grands hommes qui ont défendu au cours des derniers siècles la liberté de la presse et de la parole, on ne retient le plus souvent que quelques noms, mais pas tous. Camille Desmoulins (1760-1794), qui voyait en la presse « la sentinelle » de la démocratie, est ainsi passé à la postérité pour avoir joué un rôle majeur dans la défense de ces principes dès le début de la Révolution française et contribué, avec l’appui de Robespierre (1758-1794), à la rédaction du célèbre article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

Parmi ces grandes voix, il y a encore celle d’Alexis de Tocqueville (1805-1859) qui, écrivant son ouvrage De la démocratie en Amérique dans les années 1835-1840, rappelle les principes sur lesquels la démocratie s’est construite au XVIIIe siècle, en France aussi bien qu’aux États-Unis. Et puis, il y a surtout la voix de Victor Hugo (1802-1885), la plus forte de toutes, la plus remarquable aussi, qui, avec vigueur, défend les valeurs universelles qui sont celles de la République, à l’occasion notamment de deux discours, l’un prononcé le 11 septembre 1848, depuis la tribune de l’Assemblée constituante, et l’autre presque deux ans plus tard, le 9 juillet 1850, toujours depuis la tribune de l’Assemblée nationale.

Mais dans cette longue généalogie démocratique qui fait de la presse un fondement majeur de la démocratie, on omet le plus souvent de citer un nom, celui de Georges Clemenceau (1841-1929). Sans doute y a-t-il une explication à cette omission. Dans la longue carrière politique qu’il connaît, on ne se souvient fréquemment que de son rôle comme ministre de l’intérieur, quand il réprime avec violence les grandes grèves de l’année 1906 ; ou son rôle de « Père-la-Victoire », quand il pourchasse les défaitistes ou les pacifistes, ou mate les rébellions dans l’armée, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et du même coup, on oublie ce qu’a été sa jeunesse politique, et ses combats démocratiques, du temps où, militant dans le camp des républicains, il se range du côté des « radicaux » et polémique contre les « opportunistes ». Et on oublie aussi le rôle majeur qu’il joue, contre les républicains modérés ou les monarchistes, dans le long et passionnant débat parlementaire qui conduit à la fameuse loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et la liberté de parole.

S’il s’engage de la sorte, c’est qu’une décennie plus tôt, de 1865 à 1869, il a longtemps séjourné aux États-Unis et y a été le correspondant du journal Le Temps. Et durant ces années, au cours desquelles il a découvert les vertus libérales de la démocratie américaine et du rôle de la presse, il s’est forgé de fortes convictions démocratiques, qui transparaissent quand il est question de faire en 1881 une loi sur la liberté de la presse. La détestation de l’empire et la sympathie pour la démocratie américaine le conduisent à s’engager fortement.

Loi du 29 juillet 1881

Avec le recul, il y a un immense intérêt à se replonger dans ce grand débat parlementaire. La lecture de cet ancien débat fonctionne comme un électrochoc. Cela permet d’abord de mesurer la gravité de la régression démocratique dans laquelle Emmanuel Macron veut entraîner le pays, en réformant cette loi du 29 juillet 1881, à la faveur de dispositions qui ont été instillées par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti dans le projet de loi sur le séparatisme (rebaptisée projet de loi visant à renforcer la laïcité et conforter les principes républicains), lequel doit être examiné le 9 décembre par le conseil des ministres. Car cette loi de 1881est la première traduction législative des idéaux des Lumières et de la Révolution française à ses débuts. Comme Mediapart l’a déjà longuement documenté, la remettre en cause ou la vider de sa substance, c’est ébranler l’un des principaux piliers de notre démocratie.

En somme, au réveil démocratique de 1881 répond le naufrage démocratique de 2020.

De cette disposition voulue par Emmanuel Macron pour vider la loi de 1881 de son contenu, on connaît en effet, dès avant le conseil des ministres du mercredi 9 décembre, les grandes lignes. Le garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, a fait publier

Pour mesurer ce qui se prépare, il suffit donc de se replonger dans le climat profondément libéral du débat parlementaire de 1881, et d’observer ensuite par contraste en quoi le projet d’Emmanuel Macron est, lui, gravement liberticide.

Le débat sur cette proposition de loi sur la liberté de la presse commence à la Chambre des députés le 24 janvier 1881 et on en trouve le compte rendu

Les premiers échanges donnent le ton. Si la IIIe République n’a vu le jour six ans plus tôt, presque par hasard, du fait de l’indécision et la division du camp royaliste, grâce au vote de l’amendement Wallon, les républicains les plus hardis entendent bien pousser leur avantage et offrir au pays la liberté de la presse et de parole, qui lui ont été refusées de manière presque continue depuis 1793.

À l’occasion d’une séance qui est présidée par Léon Gambetta (1838-1882) et à laquelle assiste le président du conseil, Jules Ferry (1832-1893), le rapporteur Eugène Lisbonne explique donc longuement l’ambition du texte : « Ce projet de loi, accepté par le gouvernement, donne satisfaction aux intentions libérales de la Chambre. » Puis, il raconte que ce texte est le produit du travail de la commission mais aussi des travaux antérieurs, et notamment d’une proposition de loi qui n’a pas abouti et qui avait été préparée en 1876 par le député Alfred Naquet (1834-1916) – un proche de Bakounine. Et Eugène Lisbonne cite alors Alfred Naquet dont il s’est inspiré : « En 1876, j’avais eu l’honneur de proposer à la Chambre précédente l’abrogation de toutes les lois et décrets qui restreignent la liberté de la presse. Je croyais alors, et je crois encore, qu’en fait de presse, comme en fait de liberté de réunion et d’association, la meilleure des lois est l’absence de lois ; ou plutôt, adoptant l’idée qu’exposait dernièrement M. Louis Blanc, dans un remarquable discours prononcé hors de cette enceinte, qu’il faudrait pour toute loi une disposition constitutionnelle consacrant le principe de liberté – liberté qu’il serait interdit au pouvoir législatif lui-même de restreindre, ainsi que c’est le cas en Amérique. »

« La meilleure des lois est l’absence de lois »… La formule empruntée à Alfred Naquet résume à elle seule l’esprit libéral de la proposition de loi présentée par Eugène Lisbonne, dont l’article 1 est le prolongement le plus spectaculaire : « L’édition et la librairie sont libres. » L’inspiration des républicains est alors transparente : les promoteurs de la proposition de loi s’inscrivent dans la filiation démocratique américaine qui a fait de la liberté de la presse et de la liberté d’expression, au moyen notamment du premier amendement, la valeur cardinale de la démocratie. En quelque sorte, ils veulent rattraper le retard de près d’un siècle que la France a connu du fait de l’Empire et de la monarchie, qui ont constamment promu des législations de censure, et qui ont donc bafoué l’idéal porté par la Révolution française, ou par la Déclaration des droits aux États-Unis.

Poursuivant sa présentation du texte, Eugène Lisbonne continue d’expliquer que la liberté en est le premier principe : « Au fond, – et ici j’arrive au caractère essentiel de la loi proposée –, elle concilie deux principes généraux : la liberté et la responsabilité ; la liberté, principe de droit naturel ; la responsabilité, principe d’ordre social. Ces deux principes se reflètent dans notre loi. Elle est une application des doctrines les plus avancées ; elle s’est impressionnée avant tout des déclarations de 1789 et de 1791 ; elle a puisé dans toutes les chartes qu’a le plus animées le souffle de la liberté. La liberté ! en quoi peut-elle consister ici ? Elle ne peut consister que dans l’affranchissement de toutes les mesures qui la restreignent ; c’est-à-dire de toutes les mesures purement préventives. La loi projetée les supprime toutes ; il n’en reste pas une seule. »

Et commence peu après le début de l’examen des articles de la proposition de loi, dont le fameux article 1, qui est adopté sans la moindre difficulté.

Le funeste décret du 17 février 1852

Le lendemain, le 25 janvier 1881, la séance se poursuit sans encombre, et de nombreux articles sont à leur tour amendés, toujours sans difficulté, ni controverse. Révélateur du climat de l’époque, il y a juste Émile de Girardin qui se fâche un moment pour que le brouhaha cesse et que les députés se montrent plus attentifs à la proposition de loi : « Il s’agit d’une liberté au nom de laquelle on a fait quatre révolutions. On pourrait bien écouter pendant un quart d’heure… », s’agace-t-il.

La séance suivante a lieu le 27 février 1881 donne lieu à un vif échange qui permet, cette fois encore, de vérifier les fortes convictions démocratiques libérales des promoteurs de la proposition de loi. C’est l’examen de l’article 15, suggéré par le ministre de l’intérieur et accepté par la commission, qui provoque la controverse, article qui est ainsi rédigé : « Les journaux ou articles périodiques publiés à l’étranger pourront circuler en France sans autorisation préalable, sauf interdiction spéciale de la part du gouvernement, qui sera portée à la connaissance du public par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel. »

Avocat et journaliste, proche de Georges Clemenceau, le député Georges Périn (1838-1903) dénonce le maintien de la censure : « Aujourd’hui, les journaux ne peuvent entrer qu’avec une autorisation préalable du ministre ; demain, les journaux étrangers pourront entrer, à moins que Monsieur le ministre ne s’y oppose », s’insurge-t-il, faisant, valoir que les deux systèmes reviennent au même. « La République n’a à redouter la liberté où qu’elle existe ni d’où qu’elle vienne », poursuit-il, soulignant qu’il n’existe pas de disposition de ce genre dans « la libre Angleterre ». « Ainsi donc Messieurs, je dirai pour me résumer que cet article 15 est en contradiction formelle avec le principe de votre loi », conclut-il.

De son banc, Georges Clemenceau acquiesce : « C’est le maintien du décret de 1852, moins la franchise. » Une allusion à la brutalité du Second Empire que tout le monde comprend : par un décret célèbre en date du 17 février 1852, Napoléon III avait placé la presse sous tutelle renforcée, par une rafale de dispositions liberticides (autorisation préalable du gouvernement avant toute création de journal ; système d’avertissement des journaux pouvant allez jusqu’à la suspension de parution ; autorisation préalable pour les dessins de presse et caricatures…).

Un autre ancien journaliste, Édouard Lockroy (1838-1913), surenchérit : « C’est l’empire qui, après avoir supprimé la liberté de la presse française, n’a pas voulu que les journaux étrangers puissent venir dire en France ce qu’on interdisait de dire aux journaux français […] Voilà donc ce que vous voulez faire. Vous voulez revenir aux traditions de l’Empire, vous voulez nous rendre le décret de 1852 et porter ainsi une atteinte grave à la liberté de la presse. »

Pour finir, l’article 15 est pourtant adopté, mais assorti d’un amendement qui en restreint considérablement la portée : « Toutefois, cette interdiction ne pourra être prononcée que contre les publications obscènes. »

Et la séance se poursuit sans incident notable. Tout juste est-elle émaillée par une intervention remarquée du député Charles Floquet (1828-1896) – qui sera plus tard mis en cause dans le scandale de Panama – pour rappeler la tradition libérale dans laquelle s’était inscrite la Révolution française à ses débuts. En octobre 1792, la France est envahie et des voix de Constituants se sont élevées, dont celle de François Buzot (1760-1794), pour plaider en faveur d’un régime provisoire de censure, mais on ne voulut pas l’entendre fait valoir Charles Floquet : « Buzot monta à la tribune et demanda que l’Assemblée édicta une loi, qui punirait de peines sévères, quiconque, qui par affiche, par écrit ou par tout autre moyen de publication, provoquerait au meurtre ou à la sédition […] La Convention nationale refusa de voter cette loi. Voilà les traditions de la Révolution française. »

La séance du 31 janvier 1881 se déroule, elle, sans controverse notable. Avocat et journaliste, le républicain modéré Alexandre Ribot (1842-1923), se distingue pourtant en faisant une longue intervention, lors du débat autour de l’outrage, en pointant, lui aussi, la tradition libérale qui prévaut aux États-Unis. Il est contre le projet de loi mais il concède ceci : « En Amérique, la presse est absolument libre, si libre que jamais ni les ministres ni le président de la République n’auraient la pensée de poursuivre un journal pour outrage à leur personne, si sanglant que fût cet outrage. Est-ce parce que la loi ne met pas d’armes entre les mains des fonctionnaires comme des simples citoyens ? Du tout, mais parce que c’est comme une chose acquise en Amérique, une sorte de point d’honneur politique, qu’un homme public ne poursuit jamais un journaliste. »

Lors de la séance du 5 février 1881, le débat va, en revanche, soudainement se tendre. La Chambre commence à examiner l’article 27 sur les fausses nouvelles, puis l’article 28 qui prévoit de réprimer l’outrage à la République, à la Chambre, au Sénat et au président de la République. Et se déroule alors une controverse d’un très grand intérêt, qui longtemps plus tard, est toujours d’actualité : y a-t-il des limites à la liberté d’expression ? Dans cette hypothèse, qui peut en juger ? Dit dans notre langage d’aujourd’hui, faut-il mettre des bornes au « free speech » ?

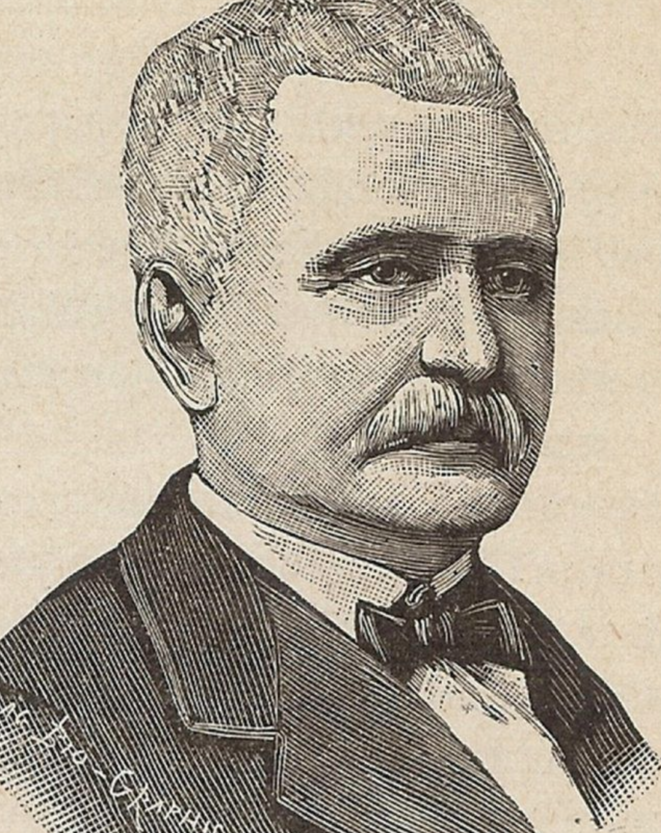

Théophile Marcou.

C’est un républicain réputé, Théophile Marcou (1813-1893), opposant résolu à l’Empire, qui fut pendant un temps maire de Carcassonne, qui s’emporte le premier en faisant valoir que la République ne peut tolérer aucune censure : « La République est la synthèse de toutes les idées, de tous les sentiments qui nous ont soutenus dans nos luttes politiques depuis près d’un demi-siècle. La République a été le phare vers lequel nous avons constamment marché au milieu des périls et des obstacles ; la République, c’est l’incarnation de l’idée essentiellement démocratique, c’est le symbole du suffrage universel, c’est le triomphe de la liberté elle-même. […] Elle a fait battre et fait battre encore tant de cœur épris de justice. Elle est la liberté, elle est la démocratie à l’état de pouvoir. »

Georges Périn défend la même idée, avec plus de précision : « Je dis que nous ne devons pas craindre ce qui a fait courir un danger mortel à tous les autres gouvernements fasse courir le même péril à la République […] La République a aujourd’hui le pouvoir, qu’elle montre qu’elle n’a pas besoin de la force pour se défendre, hormis contre les attaques de la force ! En un mot, cette liberté, que nous avons réclamée autrefois, non pas pour nous seulement, mais pour tous, aujourd’hui qu’à notre tour nous en sommes les dispensateurs, accordons-la à tous, aussi grande, aussi complète que possible. »

Mais pour finir, c’est Georges Clemenceau lui-même qui prend la parole, et qui fait un long discours qui n’est pas passé à la postérité, mais c’est dommage, car il soulève des questions qui sont décisives et qui sont, longtemps plus tard, d’une brûlante actualité.

« Il n’y a de sécurité vraie que dans la liberté »

Pour commencer, il rappelle le prix que son père, Benjamin Clemenceau (1810-1897) a payé pour ses engagements républicains, envoyé en prison à plusieurs reprises sous le Second Empire : « J’ai été élevé dans l’amour de la République. J’ai vu mon père frappé au Deux-Décembre. Plus tard, je l’ai vu partir pour l’Afrique, enchaîné comme un malfaiteur. » Et aussitôt, il en tire argument pour faire une ode à la liberté : « Il n’y a pas un acte de ma politique où je n’aie vivement cherché à servir la cause républicaine. Et je viens défendre ici le principe de la République, la liberté […] contre quelques-uns de ceux qui ont aujourd’hui la prétention de défendre la République mieux que nous ne saurions le faire et qui pourtant servaient Bonaparte quand les républicains étaient proscrits […] La République vit de liberté ; elle pourrait mourir de répression, comme tous les gouvernements qui l’ont précédée et qui ont compté sur le système répressif pour les protéger. […] On veut vous faire décréter que l’outrage à la République est punissable. Soit. Et puis qu’arrivera-t-il ? Il y aura des magistrats qui siégeront dans le prétoire et qui auront pour mission de dire où finit la discussion et où commence l’outrage. »

Georges Clemenceau.

Et, prolongeant son remarquable discours, Clemenceau ajoute : « Qu’est-ce donc, en effet, que la République, sinon un gouvernement d’opinion, c’est-à-dire un gouvernement fondé sur le principe du respect de la volonté nationale et reposant par conséquent sur le principe de la liberté complète de discussion […] Ce qu’on vous demande de faire est possible dans un gouvernement monarchique, où le principe, c’est le roi ou l’empereur. On peut à la rigueur déterminer ce que c’est que l’outrage à la personne du roi ou de l’empereur, qui se confond avec le principe. Mais aujourd’hui, où est le roi, où est l’empereur ? […] Le souverain, c’est le suffrage universel, c’est la nation, gouvernant dans sa liberté et trouvant dans la forme républicaine la seule garantie de cette liberté. »

Le propos est bien sûr marqué par le souvenir de ce qu’a été le régime autoritaire de Napoléon le Petit, mais il garde avec le recul une résonance beaucoup plus profonde et donne à réfléchir sur ce qu’est la liberté d’expression. « Vous n’y songez pas, ajoute Clemenceau, vous avez vaincu vos ennemis, les ennemis de la République, et cependant vous aviez contre vous les puissances de ce pays, l’administration, la magistrature, l’armée elle-même spécialement organisée contre le pays, l’argent lui-même, l’oligarchie financière ; vous aviez contre vous les puissances sociales, armées de toutes les lois de répression dirigées par toutes les monarchies contre la liberté. Et cependant, vous avez vaincu ! Et ces lois de répression ont été impuissantes, et votre victoire a consacré à jamais le triomphe de la liberté et l’impuissance du système répressif. Et c’est quand votre victoire est assurée, quand vous êtes les plus forts, quand vous avez une majorité immense non seulement dans le Parlement mais dans le pays, quand votre pouvoir prouve l’inefficacité de ces mêmes lois qu’on vous propose d’édicter aujourd’hui, quand vous avez pris sur ces bancs la place de ceux qui défendaient ces lois. »

Clemenceau poursuit, avec brio :

« C’est aujourd’hui qu’on vous propose de les imiter, d’abandonner le principe de liberté qui vous a donné la victoire, qui vous a donné le pouvoir, qui vous le conservera, c’est aujourd’hui qu’on vous propose de vous inspirer dans l’établissement du gouvernement nouveau du principe où vos prédécesseurs avaient mis tout leur espoir et qui les a perdus. Messieurs, si vous accédez à la proposition qui vous est faite, ce serait en quelque sorte comme un retour inconscient à l’esprit monarchique. Eh bien, les monarchistes ont été impuissants ; vous seriez impuissants à votre tour. […] Il faut avoir le courage de faire son choix ; vous vous trouvez en présence de deux systèmes : celui de la répression et celui de la liberté. »

Et de conclure : « Je sais bien que la tentation est grande d’employer au service de la République les instruments de répression qui devaient servir à protéger la monarchie. Mais, messieurs, rappelez-vous donc que toutes ces armes ont été impuissantes dans les mains qui les ont maniées ; ayez le courage de les briser, de les jeter loin de vous. Répudiez l’héritage de répression qu’on vous offre et fidèles à votre principe, confiez-vous courageusement à la liberté… »

Sur le moment, Georges Clemenceau emporte donc la conviction des députés. Et l’article prévoyant des peines d’emprisonnement pour outrage est repoussé par 182 voix pour et 246 contre. Mais on sent aussitôt que la victoire est fragile, car peu après les républicains modérés s’allient aux nostalgiques de la monarchie pour faire voter une disposition qui prévoit de lourdes sanctions en cas d’outrage à un chef d’État étranger. Il est donc prévu que cette incohérence soit corrigée à l’occasion de la seconde délibération.

Beaucoup plus accélérée, la seconde délibération autour de la proposition de loi commence donc quelques jours plus tard,

« Il n’y a de sécurité vraie que dans la liberté » : cette phrase prononcée le 14 février 1881 pourrait tout autant avoir été ciselée pour la France d’aujourd’hui, étouffée par une cascade de mesures liberticides, mises en œuvre par Emmanuel Macron au prétexte de la sécurité.

Lors de

La fin de l’histoire est alors proche. Après l’examen par le Sénat, la loi est de nouveau votée par la Chambre des députés le 19 juillet suivant et la loi peut être promulguée le 29 juillet 1881 par un décret du président de la République (fac-similé ci-contre) Jules Grévy (1807-1891), contresigné par le président du Conseil Jules Ferry ainsi que par le ministre de l’intérieur.

Quelles leçons en tirer aujourd’hui ?

Que retenir de ces débats ? Ils apportent assurément plusieurs enseignements très forts. D’abord, à relire ces débats, on mesure à quel point cette loi de 1881 est le socle fondamental de la liberté de la presse en France, même si pour finir l’aile la plus progressiste du camp républicain n’a pas toujours obtenu gain de cause – le socle de la liberté de la presse, qui est elle-même l’un des fondements majeurs de notre démocratie. On mesure donc les dangers qu’il y a à vider progressivement de sa substance cette loi de 1881, comme cela a été fait sous le quinquennat de François Hollande, et comme le projet de loi sur le séparatisme prévoit de le faire encore, de manière accélérée.

Dans le prolongement d’autres réformes antérieures, les dispositions contenues dans le projet de loi sur le séparatisme visent en effet à vider encore un peu plus de sa substance la loi du 29 juillet 1881, en faisant en sorte, comme le disait la note du garde des Sceaux, que « les personnes suspectées d’avoir commis l’une des infractions prévues » à l’article 24 de cette loi « puissent faire l’objet d’une procédure de comparution immédiate ou à délai différé dans les conditions de droit commun prévues par

Or ce basculement en procédure de « comparution immédiate » réservé aux non-journalistes représenterait un grave affaiblissement du droit et de son effectivité. Faut-il rappeler pourquoi ? En comparution immédiate, les débats sont de faible qualité, sinon expéditifs ; le risque est fort d’être jugé à minuit entre deux affaires qui n’ont rien à voir ; les magistrats n’y sont pas spécialisés et pourront n’avoir jamais croisé la loi de 1881 pendant leurs fonctions, ne pas maîtriser en tout cas la jurisprudence ; le temps accordé au prévenu, qui risque d’ailleurs la détention provisoire, est réduit à peau de chagrin pour préparer sa défense.

L’avis du Conseil d’État permet de préciser encore davantage la menace. Il apporte en particulier ces précisions : « Tout message à caractère public diffusé sur un support dont le contenu est éditorialisé sous le contrôle d’un directeur de publication demeure exclu du cadre procédural rendu applicable aux infractions de presse par le projet. Pas plus que le directeur de publication du média dans lequel le message a été rendu public, l’auteur du message ne peut être poursuivi dans ces conditions dérogatoires, qu’il soit ou non employé par l’entreprise de presse concernée, qu’il ait été rémunéré ou non pour le message et quelle que soit sa qualité professionnelle. Cette exclusion s’étend également aux directeurs de publication de services de communication au public en ligne, même édités à titre non professionnel (“blog”) qui, en application de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1881, doivent être dotés d’un directeur de la publication. Le “blogueur”, cumulant les qualités d’auteur et de directeur de la publication, ne pourra de ce fait être jugé selon les procédures accélérées. »

Mais aussitôt après, le Conseil d’État indique que pour les autres, la liberté de parole sera mise en cause : « En revanche, l’auteur d’un message rendu public au sein d’un “espace de contributions personnelles” au sens de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1881, c’est-à-dire sans qu’il y ait eu possibilité de contrôle par le directeur de la publication, ne relevant pas du régime de responsabilité en cascade, il peut être poursuivi suivant les procédures accélérées permises par le projet, qu’il soit détenteur ou non d’une carte de presse. Il en est de même des internautes postant des commentaires sur un blog, sans le contrôle préalable du titulaire du blog. »

On comprend donc les immenses changements que ce texte induit. Tous les blogs personnels pourront ainsi échapper au champ d’application de la loi de 1881 et faire l’objet de comparutions immédiates. À titre d’illustration, c’est tout l’espace de libre débat que constitue le « club » de Mediapart offrant un blog à chaque abonné qui serait ainsi menacé. Fini le « free speech » ! La liberté d’expression ne profiterait plus des sauvegardes de la loi de 1881, ce qui la restreindrait considérablement. Mais cela irait encore au-delà, puisque les journalistes eux-mêmes, qu’ils aient ou non une carte de presse, pourraient être poursuivis en comparution immédiate pour tous leurs écrits ou expressions échappant à la responsabilité de leur directeur de publication : par exemple tous leurs écrits sur les réseaux sociaux.

Comme en écho, on en vient donc à se souvenir des fortes paroles de Georges Clemenceau : « Messieurs, rappelez-vous donc que toutes ces armes ont été impuissantes dans les mains qui les ont maniées ; ayez le courage de les briser, de les jeter loin de vous. Répudiez l’héritage de répression qu’on vous offre et fidèles à votre principe, confiez-vous courageusement à la liberté… » Imagine-t-on, aux États-Unis, que l’on mette en cause le Premier amendement ? Bien sûr que non, puisque c’est un principe sacré ! Mais en France, ce même principe, consigné dans la Déclaration des droits de l’homme, est de plus en plus malmené.

D’une époque à l’autre, alors que les libertés publiques sont de mois en mois plus menacées et que notre pays ne peut plus prétendre, et depuis longtemps, être la patrie des droits de l’homme, qui tiendrait aujourd’hui sur la liberté les fortes paroles d’un Georges Clemenceau en 1881 ?

Cette loi est une borne témoin : elle permet d’apprécier la profondeur de la régression démocratique que connaît aujourd’hui notre pays.

Laurent Mauduit

Europe Solidaire Sans Frontières

Europe Solidaire Sans Frontières

Twitter

Twitter Facebook

Facebook