Travailler moins pour vivre mieux et produire mieux

Christine Poupin

Aujourd’hui, l’épreuve de force qui oppose les capitalistes à celles et ceux qu’ils exploitent et oppriment se joue sur le terrain de la retraite. Même si ce n’est pas le seul objectif de la contre-réforme de Macron, il s’agit bien de nous faire travailler plus longtemps. Elle reprend une obsession des capitalistes : nous faire travailler plus, plus longtemps, plus durement. Report de l’âge de la retraite, mais aussi chasse aux chômeurEs, intensification du travail… tout leur est bon pour exploiter plus, pour profiter plus.

De notre côté, au-delà de l’absolue nécessité de battre cette contre-réforme, il s’agit de reprendre le flambeau de la longue lutte du mouvement ouvrier pour réduire le temps de travail. Journée de 8 heures, semaine de 40 heures, de 35 heures puis de 32 heures, congés payés, retraite à 60 ans, congés maternité puis parental… Autant de revendications et de combats pour le droit au repos et au temps libre, pour le droit de faire autre chose de sa vie.

Partager pour travailler toutes et tous

Alors que le chômage et la précarité sont des armes puissantes aux mains des capitalistes pour imposer les reculs à l’échelle d’une entreprise comme plus globalement, il est indispensable d’unir celleux qui ont du travail et celleux qui n’en ont pas pour reconstruire le rapport de forces. Il est tout aussi incontournable de combattre toutes les discriminations et surexploitations sexistes et racistes, toutes les fracturations entre salariéEs selon leurs statuts (contrat de travail,intérim, sous-traitance, uberisation, temps partiel…). Immédiatement, nous défendons la semaine de 32 heures sur 4 jours. La réduction de la durée légale du travail doit se faire sans perte de salaire et elle doit être entièrement compensée par des embauches, à la différence de ce qui s’est passé en 1998 avec les lois Aubry mettant en place les 35 heures. Alors, même si des emplois ont effectivement été créés, l’annualisation du calcul du temps de travail, l’intensification du travail, l’exclusion des petites entreprises et la non-limitation des heures supplémentaires ont non seulement réduit l’impact de la réduction de la durée affichée du travail, mais surtout ont rendu les salariéEs méfiants à l’égard d’une mesure qui s’est traduite pour beaucoup par une dégradation des conditions de vie et de travail.

Adapter le temps de travail à la productivité et à la production décidées

Au-delà des 32 heures, la réduction et le partage du travail jusqu’à la résorption du chômage permettrait à chacunE d’avoir un emploi lui permettant de vivre dignement. Mathématiquement, le partage entre toutEs des heures aujourd’hui travaillées en France aboutirait à une semaine de travail de 28 heures environ. Un tel calcul « toutes choses égales par ailleurs » permet de se faire une idée mais ni la production elle-même ni les conditions de la production ne peuvent rester en l’état. Cette échelle mobile des heures de travail permet d’adapter le temps de travail à la productivité et à la production décidées, de remettre les choses à l’endroit, de poser les questions dans le bon ordre. Premièrement, de quoi avons nous besoin ? Deuxièmement, comment produire ce qui est nécessaire dans de bonnes conditions ? Ce sont les réponses à ces deux questions qui déterminent la durée globale nécessaire du travail à partager entre toutEs.

Produire pour satisfaire les besoins humains

« Le capital épuise les deux seules sources de toute richesse : la Terre et le travailleur ». Cette phrase de Marx, qui gagnerait à être plus inclusive (!), met en évidence le lien profond entre crises écologiques et crises sociales causées par le capitalisme. Ce système gaspille le travail et les ressources du sol et du sous-sol, et porte des atteintes toujours plus graves aux écosystèmes et à la biosphère. Son productivisme est sans limite car il produit des marchandises dont le seul but est d’être vendues pour réaliser le profit, qui servira à nouveau à produire des marchandises qui seront vendues... dans une circulation d’argent qui est sans rapport avec la satisfaction des besoins humains.

Les crises écologiques, en particulier le basculement climatique, imposent une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues majoritairement à l’utilisation des énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole). Même avec un développement très important des énergies renouvelables, la réduction de la consommation d’énergie reste incontournable. Or celle-ci impose la réduction non moins radicale de la production matérielle et des transports. Il est aussi urgent d’éliminer les produits et procédés dangereux pour les salariéEs, les riverainEs et l’environnement, de réduire le plus possible la pollution et la consommation d’énergie, de concevoir des biens durables, réparables entièrement. Décider de produire et transporter moins tout en satisfaisant les besoins sociaux individuels et collectifs réels ne peut se faire que par le débat démocratique à tous les niveaux afin de planifier et d’organiser l’arrêt, la transformation, la création ou le développement des différentes activités.

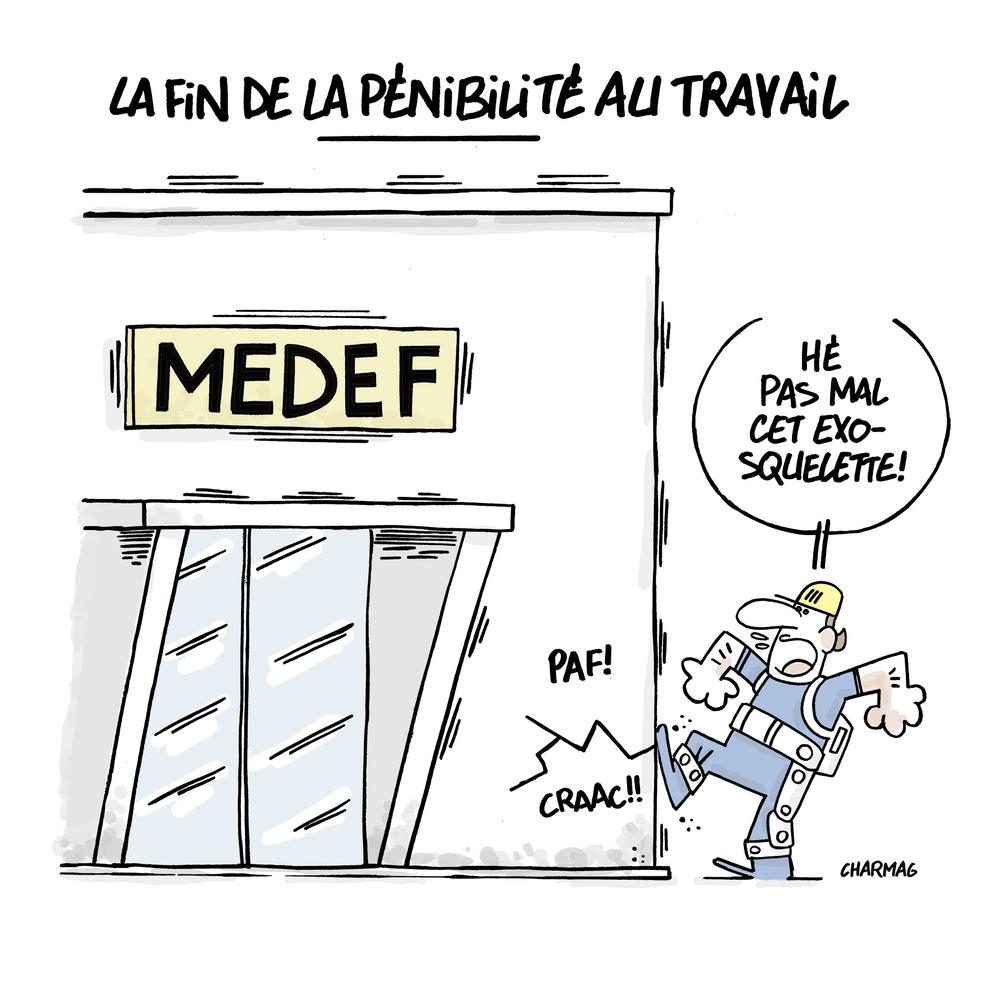

Le pillage des ressources naturelles et la destruction des écosystèmes vont de pair avec l’exploitation destructrice de la force de travail humaine : usure, souffrance, maladies professionnelles, accidents du travail... Il ne suffit pas de passer moins de temps au travail, il est aussi essentiel de transformer l’organisation du travail afin d’en réduire la pénibilité et de préserver la santé physique et mentale des salariéEs pour ne plus perdre la vie (et la santé) en essayant de la gagner. La souffrance est aussi due à un travail qui n’a pas de sens, au mal-travail, c’est-à-dire au fait que le capitalisme empêche de faire bien son travail, de travailler utilement pour la société.

Oui ! Nous voulons travailler moins et en même temps construire une émancipation au travail et en dehors du travail. Et plus encore, nous revendiquons avec Marx « la prédominance de « l’être » sur « l’avoir » dans une société sans classes sociales ni aliénation capitaliste, c’est-à-dire la primauté du temps libre sur le désir de posséder d’innombrables objets : la réalisation personnelle par le biais de véritables activités, culturelles, sportives, ludiques, scientifiques, érotiques, artistiques et politiques ».

Christine Poupin

Socialiser le salaire pour réduire le temps de travail grâce à la Sécurité sociale rendue aux travailleur·E·s

J.-C. Laumonier

Dans la société capitaliste, le droit aux loisirs, à un temps nécessaire pour se détendre et se reposer, hors la récupération immédiate de la fatigue, développer ses capacités créatrices, ses aptitudes physiques, sa culture, construire des relations sociales riches et diverses est l’apanage de la classe dominante.

« Le temps pendant lequel l’ouvrier travaille, est le temps pendant lequel le capitaliste consomme la force de travail qu’il lui a achetée. Si le salarié consomme pour lui-même le temps qu’il a de disponible, il vole le capitaliste » (K. Marx, Le Capital, L1, III, 10, la journée de travail)

« Nous devons travailler plus et plus longtemps » (E. Macron, interview télévisée 14 juillet 2022)

Les classes désignées (le terme est révélateur) comme « laborieuses » ont pour leur part vocation à passer le plus possible de leur temps disponible au travail contraint, générateur (directement ou indirectement) de plus-value. Pour imposer cette contrainte, les capitalistes disposent d’une arme absolue : toute interruption du travail prive instantanément le/la salariéE des moyens de vivre et de faire vivre sa famille.

L’instauration, résultat des combats ouvriers, d’une protection sociale, permet au/à la salariéE de continuer à bénéficier d’un revenu de remplacement pour vivre, lui/elle et sa famille, même s’il/elle doit temporairement interrompre son travail. La classe dominante s’y est toujours opposée, dénonçant un encouragement à l’oisiveté « naturelle » des classes populaires. L’idéologie de la « valeur travail » et de « l’assistanat » n’en sont que les derniers avatars.

Crédit Photo. Photothèque Rouge /Martin Noda / Hans Lucas

La Sécurité sociale : le salaire socialisé pour financer le « hors travail »

Pour le capitaliste, prendre sur ses profits, pour payer unE salariéE au travail est un mal nécessaire. Le payer à ne « rien » faire est plus difficilement acceptable. Tel est pourtant le rôle des cotisations sociales qu’il est dans l’obligation de verser. Cette partie socialisée du salaire est mise en commun dans les caisses de Sécurité sociale et reversée en fonction des besoins.

Outre le remboursement des soins, les cotisations sociales permettent d’assurer en cas de nécessité un revenu de remplacement pour les situations où le/la salariéE se trouve « hors travail » : maternité, retraite, maladie, chômage, études et formation. Elles permettent par les allocations familiales de reporter la mise au travail précoce des enfants et leur accession à une éducation de base.

Au cours des cinquante dernières années, les contre-réformes libérales ont cherché à rogner cette partie du salaire pour augmenter celle des profits. Réduire les allocations chômage en contraignant le/la salariéE à retourner au travail quelles que soient les conditions, imposer des jours de « carence » pour limiter les arrêts maladie, réduire les pensions et retarder l’âge du départ en retraite pour diminuer le budget consacré à la retraite sont les différentes facettes de cette offensive.

Permettre la socialisation du travail reproductif

La Sécurité sociale offre aussi la possibilité d’améliorer la socialisation du travail reproductif, reposant traditionnellement pour l’essentiel sur les femmes dans le cadre de l’institution familiale. Parmi ses missions : fournir des équipements pour la petite enfance (crèches) financés par les caisses d’allocations familiales.

Un « salaire à vie » pour prendre en charge le « hors travail »

Un projet politique émancipateur doit viser à élargir la prise en charge de toutes les situations « hors emploi » en assurant leur financement par un « salaire prolongé » et des services publics. Cela passe par :

• la généralisation d’un service public de la petite enfance financé par la Sécurité sociale ;

• le versement d’allocations familiales dès le premier enfant sans condition de ressource ;

• au-delà des études secondaires, droit à un présalaire étudiant ;

• l’indemnisation du chômage doit être intégré au sein de la Sécu. Cette indemnisation doit être la prolongation du salaire, non un revenu de survie ;

• le versement des indemnités journalières aussi longtemps que les soins l’exigent, correspondant au salaire, sans jours de carence ;

• le droit à la retraite, avec prolongation des meilleures années de cotisation à 60 ans pour toutes et tous, à taux plein et 37,5 années de cotisation (55 ans et 35 ans de cotisation pour les travaux pénibles) ;

• le financement intégral par la Sécurité sociale d’un service public de la perte d’autonomie (handicap et 4e âge).

Un autre partage des richesses, une Sécurité sociale autogérée par les assuréEs

Financer le « hors travail » exclusivement par la part dite « patronale » des cotisations sociales 1 suppose bien sûr un affrontement avec la classe dominante, pour une modification radicale du partage des richesses autour des revendications suivantes :

• en finir avec toutes les exonérations de cotisations sociales pour les employeurs ;

• supprimer toutes formes d’emplois précaires ou aidés ;

• augmenter les salaires pour une hausse également des cotisations sociales.

Faire vivre ce projet émancipateur, suppose une Sécurité sociale indépendante de l’État et des employeurs gérée par les représentantEs éluEs, contrôlables et révocables des assuréEs sociaux eux-mêmes : une Sécurité sociale autogérée.

J.-C. Laumonier

Socialiser le travail invisible des femmes : la reproduction de la force de travail

Aurore Koechlin

Marx montre que le capital a deux manières d’augmenter la production de la sur-valeur : soit en accroissant le taux d’exploitation, en prolongeant le temps de travail ou en baissant les salaires, soit en développant la productivité à travers la mécanisation du travail (1). Or on constate aujourd’hui une baisse des gains de productivité dans le contexte d’un capitalisme tertiarisé, en crise depuis 2007-2008, qui rend difficile la deuxième solution.

Il ne reste dès lors pour le capitalisme en crise que la première solution pour continuer à se reproduire comme système économique : augmenter le taux d’exploitation. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la contre-réforme des retraites actuelle.

Un travail reproductif de plus en plus marchandisé

Cette augmentation brutale de l’exploitation a des effets sur un autre domaine souvent invisibilisé, bien qu’également primordial au fonctionnement capitaliste, ce que le féminisme marxiste a appelé la « reproduction sociale ». En effet, pour pouvoir continuer de produire, il faut reproduire les conditions de production, et parmi elles, l’existence d’une force de travail sans cesse renouvelée.

Le travail reproductif est précisément ce travail qui produit et reproduit au quotidien et générationnellement la force de travail, soit les travailleurs et les travailleuses. Historiquement, il a été pris en charge en majorité par les femmes dans le cadre familial (soin de la maison, préparation des repas, éducation des enfants, etc.). Sous la pression des luttes sociales et féministes du 20e siècle, il a été en partie mutualisé via les services publics, dans le domaine de la santé et de l’éducation par exemple. Aujourd’hui, avec le développement du néolibéralisme, on assiste à un dernier bouleversement dans sa prise en charge : il est de plus en plus marchandisé, réalisé par le secteur privé, avec les services à la personne. Mais comme le souligne Nancy Fraser, « dans un contexte d’inégalité croissante, cela aboutit à une reproduction sociale à deux vitesses : utilisée comme marchandise pour celleux qui peuvent en payer le prix, restant à charge de celleux qui n’en ont pas les moyens » (2).

Vers une crise de la reproduction sociale ?

La contre-réforme des retraites, ainsi que l’ensemble des mesures visant à augmenter le taux d’exploitation, ne vont de fait que renforcer la difficulté pour les familles, et en particulier les femmes, à assurer leur propre travail reproductif. Dans un contexte de casse des services publics, d’augmentation du temps passé au travail salarié, d’impossibilité du recours aux ancienEs qui eux et elles-mêmes travaillent de plus en plus tard, il va devenir de plus en plus difficile pour chacunE de renouveler sa propre force de travail ainsi que celle de son entourage. Pas de temps pour préparer les repas, pour s’occuper des enfants, pas de services de santé pour se soigner, une sélection de plus en plus accrue qui rend difficile l’accès à l’éducation, etc. L’ensemble des activités est alors tournée vers le travail salarié. Ces bouleversements contemporains poussent ainsi certaines autrices à parler de « crise de la reproduction sociale ». À terme, celle-ci peut avoir des conséquences importantes : car une véritable crise de la reproduction sociale entraînerait une crise de la main-d’œuvre, ce qui renforcerait en retour la crise du capitalisme. Mais cette tension n’est en réalité pas nouvelle, elle constitue même une tendance globale du capitalisme qui, depuis son extension au 19e siècle, a toujours visé à diminuer au maximum le travail reproductif, pour la simple et bonne raison que ce n’est pas un travail qui produit directement de la valeur. Il a ainsi essayé de résoudre différemment au cours de son histoire cette contradiction fondamentale, pris entre la nécessité de (re)produire la force de travail et celle de (re)produire les profits. Sans jamais pouvoir la dépasser.

Diminuer le « royaume de la nécessité »

La seule façon de la résoudre est en réalité de sortir de la logique des profits pour remettre la vie au centre : c’est pourquoi nous devons revendiquer une autre organisation de la reproduction sociale. Non pas pour en revenir à sa prise en charge individuelle et isolée au sein des foyers, centre de l’exploitation des femmes, mais au contraire pour défendre sa socialisation. Cela passe bien évidemment d’abord par le financement des services publics actuels et par leur extension, tant en quantité qu’en qualité. Mais cela nécessite également une réorganisation de notre vie quotidienne, par la mutualisation d’un ensemble de tâches reproductives, par exemple en développant des cantines, des laveries et des gardes d’enfants collectives à l’échelle des immeubles et/ou des quartiers. Une telle mutualisation permettrait d’abord de sortir les tâches reproductives du foyer, centre névralgique de l’oppression des femmes.

En outre, leur prise en charge collective permettrait de gagner du temps : plutôt que de reproduire chacunE chez soi les mêmes tâches tous les jours, en les faisant pour toutEs plus ponctuellement, elles nous prendrait moins de temps. Nous remettrions ainsi le temps libre au centre de nos vies, afin d’en profiter pleinement. Pour reprendre les termes de Marx, nous diminuerions ainsi le « royaume de la nécessité », afin d’augmenter celui de la liberté : « le royaume de la liberté commence seulement là où l’on cesse de travailler par nécessité et par opportunité imposée de l’extérieur ; il se situe donc, par nature, au-delà de la sphère de la reproduction matérielle proprement dite […] La condition essentielle de cet épanouissement est la réduction de la journée de travail » (3). Simplement, nous amenderions ici Marx en ajoutant que l’enjeu n’est pas seulement de réduire la journée de travail, mais bien la double journée de travail. Cela commence aujourd’hui par faire reculer le gouvernement et sa contre-réforme des retraites. Mais au-delà de cette logique défensive, il faut porter une alternative à la désorganisation capitaliste de la reproduction sociale. Plus que jamais, il est l’heure de faire résonner notre slogan : nos vies, pas leurs profits !

Aurore Koechlin

1 – Karl Marx, Le Capital, Livre I, Paris, Éditions sociales, 2016.

2 – Nancy Fraser, « Crise du care ? Paradoxes socio-reproductifs du capitalisme contemporaine », in Tithi Bhattacharya (dir.), Avant 8 heures, après 17 heures. Capitalisme et reproduction sociale, Toulouse, Blast, 2020, p. 47.

3 – Karl Marx, Le Capital. Livre III, Paris, Éditions sociales, 1976, p. 742.

Europe Solidaire Sans Frontières

Europe Solidaire Sans Frontières

Twitter

Twitter Facebook

Facebook