À Lifou, plus grande des îles Loyauté, des paquebots géants jettent l’ancre pour la journée dans la baie de Santal. Ils déversent des centaines de touristes, essentiellement australiens, que prend en charge une cellule d’accueil : eau de coco ou jus de corossol, ateliers de tressage, visites guidées, danses traditionnelles kanakes. À trois semaines du référendum d’autodétermination, sent-on la moindre excitation ? « Cela ne nous fait ni chaud ni froid, confesse, presque désolée, Mme Betty Kaudre, du comité de développement du Wetr, le district coutumier local. On s’en sort déjà tout seuls. Pour nous, le 4 novembre sera un jour normal. » Effacé, mais puissant (bien plus qu’un élu de la République, car ici rien ne se noue sans son consentement, fruit des consensus tribaux), le jeune grand chef Jean-Baptiste Ukeinesö Sihaze, 36 ans, tempère : « C’est important, l’indépendance. Il faut aller voter. Nous n’oublions pas qu’autrefois nos vieux ont été massacrés. »

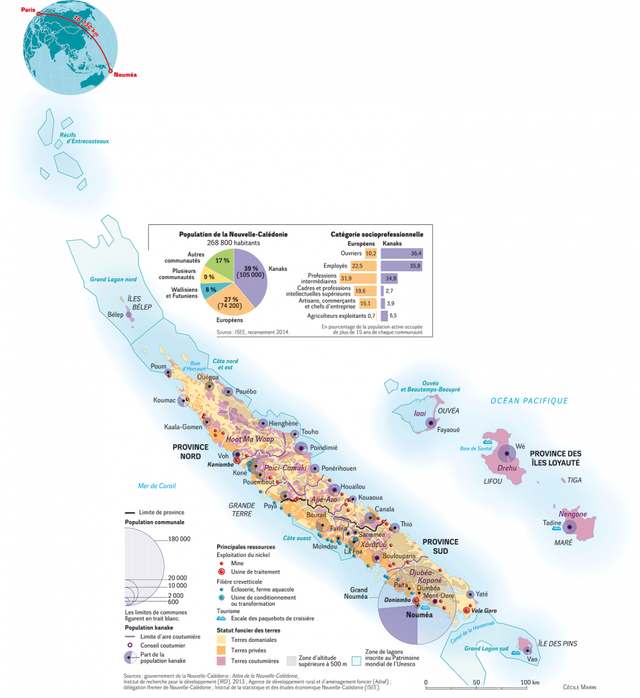

Voilà plusieurs mois que les sondages donnent le « non » victorieux, et bien au-delà du seul camp loyaliste. Outre une démographie défavorable à la communauté kanake (39% des 268 000 habitants) apparaît une étrange évidence : des électeurs indépendantistes… n’iront pas voter pour l’indépendance. Il y a trente ans, des militants mouraient pour cette idée. Comment expliquer cette évolution ?

« Nous aurions peut-être dû voter il y a vingt ans »

En constatant, tout d’abord, que trois décennies de transferts de compétences irréversibles, à la suite des accords de Matignon-Oudinot (1988), puis de Nouméa (1998), ont profondément changé la donne. Ils ont assuré au territoire, et plus particulièrement à ses trois provinces, une large autonomie de gestion. Un rééquilibrage s’est opéré au profit du Nord et des îles, principalement kanakes [1]. Des routes, des réseaux d’eau et d’électricité, des lycées, des établissements de santé ont vu le jour. La proportion de diplômés a été multipliée par cinq et, grâce à un programme de formation spécifique, 1 700 Néo-Calédoniens ont pu accéder à des fonctions d’encadrement.

En observant, ensuite, que beaucoup s’interrogent. Entre l’autonomie dans la République, que vantent les partis non indépendantistes, et l’indépendance-association, que prône désormais le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS, indépendantiste), la différence semble peu lisible et les mots d’ordre incantatoires. En 2013, pourtant, cette dernière voie semblait s’imposer comme « l’une des hypothèses majeures » de sortie de l’accord de Nouméa [2]. Les non-indépendantistes cherchent à faire peur : « L’indépendance, c’est finir comme le Vanuatu » — le voisin dont l’émancipation, en 1980, a coûté en pouvoir d’achat. Le camp d’en face tente de rassurer, parfois à grand renfort de méthode Coué : « À un moment, il faut se jeter à l’eau. »

Côté caldoche (la population d’origine européenne ou métissée), M. Gérard Bernière, chef de travaux à Bourail, au centre de l’île, s’interroge : « Pourquoi veulent-ils autre chose ? » Sa fille Aurélie, enseignante de 32 ans partie faire ses études en métropole, « ne reconnaît plus son pays » du fait de son développement : « On est hyper gâtés, dit-il. Et tout ce processus est long et fatigant. » Côté kanak, M. Léopold Hnacipan, enseignant et poète à la tribu de Tiéta, dans la commune de Voh, résume l’état d’esprit de beaucoup : « Les gens sont ici “Kanaky calculée”. » Comprendre : de cœur, ils sont pour une Nouvelle-Calédonie indépendante ; mais, ne jugeant pas le pays prêt, ils ne veulent rien faire qui puisse nuire aux acquis. Selon les chiffres des Nations unies, le produit intérieur brut (PIB) par habitant à parité de pouvoir d’achat est certes inférieur de 29% à celui de la métropole, mais il représente onze fois celui du Vanuatu, trois fois celui des Fidji et huit fois celui de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

À l’exception du Parti travailliste (extrême gauche), qui propose d’« aller à la pêche » le jour de la consultation, toutes les formations marquent leur attachement au processus fixé par l’accord de Nouméa, organisé autour du « destin commun » : un mot-totem qui, pour nourrir une citoyenneté calédonienne préalable à une possible nationalité, force toutes les ethnies à regarder devant elles, en oubliant la noirceur du passé. La moitié de la population actuelle n’a pas vécu la quasi-guerre civile des années 1980, pudiquement désignée sous le terme « événements ». Le pays a besoin de tranquillité, et le statu quo séduit les indécis.

M. Élie Poigoune, l’un des fondateurs du Parti de libération kanak (Palika), fer de lance de la revendication indépendantiste, jadis d’inspiration marxiste-léniniste, apporte son éclairage : « Ces trente dernières années, les Caldoches, les Kanaks et les autres communautés ont trouvé des positions communes pour que le pays évolue dans le bon sens, dans le vivre-ensemble, pour rendre la société plus harmonieuse. » Président local de la Ligue des droits de l’homme (LDH), M. Poigoune a, avec d’autres « sages », arpenté les écoles et les plateaux de télévision pour prêcher la concorde à l’approche du référendum. Il a été l’un des premiers bacheliers kanaks, dans les années 1960. Et il se souvient que, quand il était jeune professeur, des mains écrivaient sur les murs : « Nous ne voulons pas de singes pour enseigner à nos enfants. » Il se dit « très attaché aux valeurs de la République ». Il votera certes « oui » à l’indépendance, mais il prévient tout de suite : une victoire du « non » n’aurait rien de tragique. Aux termes des accords, deux autres référendums pourront être organisés : en 2020 et 2022. Et puis, « on ne peut pas couper les liens avec la France, dit-il. Quand on regarde une carte, nous sommes une poussière aux côtés de grandes nations. Il y a des compétences qu’on ne peut pas exercer ». Il assure : « Le regard de l’État français sur les populations d’ici a changé depuis le massacre d’Ouvéa [dix-neuf morts chez les militants indépendantistes et six chez les gendarmes en avril-mai 1988]. »

Tout le monde ne partage pas cette analyse. Plusieurs raisons sont avancées afin d’expliquer ce qui, pour les indépendantistes, pourrait être un premier rendez-vous manqué. La lassitude, d’abord, face à cette lancinante question institutionnelle qui, pour rester en suspens, sclérose la vie politique locale depuis trente ans. Le scrutin semble décalé. « Nous aurions peut-être dû voter ce référendum il y a vingt ans, confie même, au sortir d’une réunion électorale de quartier, M. Roch Wamytan (Union calédonienne), signataire en 1998 de l’accord de Nouméa, alors qu’il présidait le FLNKS. Nous l’aurions probablement perdu. Mais cela ne nous aurait pas empêchés de négocier l’accord. »

Certains se plaignent de la vacuité de la campagne, tandis que le journal satirique local, Le Chien bleu, brocarde la classe politique pour son âge et son absence de renouvellement depuis les « événements ». Aux yeux de bon nombre d’électeurs rencontrés, celle-ci serait en effet trop vieille, trop embourbée dans les batailles d’ego, trop divisée. Et, de surcroît, s’agissant des indépendantistes, trop embourgeoisée et éloignée du terrain.

Au fil des ans, les réformes ont créé des postes, apporté des voitures de fonction, des rémunérations, des voyages tous frais payés en métropole, des situations. « Des rentiers de la lutte », résume M. Pascal Hébert, ancien secrétaire général de la Fédération des œuvres laïques  [3]. Pierre Gope, metteur en scène kanak, les a croqués dans sa dernière pièce, Moi... je vote « blanc », où il invite chacun à participer au scrutin. « Nos politiques sont faibles, dit-il, en précisant ne pas encore savoir quoi voter. Il n’y a plus de leaders qui soient devant. Nos vieux sont vieux, et ce sont d’abord des élus de la République qu’on ne voit plus dans les tribus. » Dans sa pièce, pour constater le délitement, il a convoqué une figure intouchable du panthéon de Kanaky : Yeiwéné Yeiwéné, bras droit du chef historique du FLNKS, Jean-Marie Tjibaou, assassiné avec lui en 1989.

« Nous sommes piégés par la question de l’indépendance. Moi, ça me gonfle ! », lâche M. Alcide Ponga, maire (Le Rassemblement - Les Républicains) de Kouaoua, sur la côte est, et issu d’une famille kanake loyaliste de longue date. Il corrige : « Ce n’est pas la classe politique qui est vieillissante, mais les questions politiques que l’on continue de se poser ! » Dans le quartier du Sixième Kilomètre, dans le nord de Nouméa, M. Kevin Rolland, 30 ans, caissier qui enchaîne les contrats courts, ne pense pas autre chose. Artiste sans le sou, il est aussi Kydam, le poète rappeur qui, dans un clip bricolé entre amis, chante Demain, un avenir qui fait la part belle au métissage et à l’entraide : « Avec vous, mais pas sans nous. » Pour lui, « les gens s’en foutent [du référendum, auquel il ne participera pas lui-même], ils se demandent d’abord : comment on fait avec la réalité du quotidien ? ».

Cette réalité alimente chaque matin les « coups de gueule » à la radio : la vie chère (33% de plus qu’en métropole, 73% pour les produits alimentaires [4], quand les salaires minimum et moyen sont de 20% moins élevés) ; la mise en place, début octobre, d’une taxe générale sur la consommation (TGC) similaire à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), jugée inflationniste, certains commerçants la surajoutant à leurs prix au lieu de la substituer aux taxes existantes ; l’échec scolaire, l’illettrisme (33% de la population a des difficultés pour lire [5]. Mais aussi l’accès au logement et aux transports, aux postes à responsabilité (seulement trois Kanaks sur une centaine d’avocats au barreau de Nouméa, trois enseignants-chercheurs sur une centaine à l’université), les incivilités, l’insécurité…

Une matinée au tribunal correctionnel, où la justice est blanche et le justiciable presque exclusivement noir, donne une idée des fléaux qui frappent les tribus ou les quartiers pauvres de la ville (40% des Kanaks vivent aujourd’hui dans le grand Nouméa et représentent un quart de la population urbaine) : violences faites aux femmes, jets de pierres sur un véhicule de police, menaces avec armes sous l’emprise de l’alcool… On dresse ici chaque année plus de cinq mille procès-verbaux pour ivresse sur la voie publique, l’équivalent de 20% du total dénombré par la police en métropole. Dans les supermarchés, certains jours, à certaines heures, les rayons alcool sont sous clé.

« La prochaine révolution sera sociale »

Étalée dans les journaux, infiltrée dans les conversations, étonnamment visible le long des routes par le nombre de carcasses de voitures abandonnées ou calcinées, la petite délinquance alcoolisée, « canabissée » mine le vivre-ensemble. Les cambriolages et les vols de voitures sont deux fois supérieurs à la moyenne française par habitant. Sur la presqu’île de Nouville, le centre pénitentiaire Camp Est, surpeuplé, l’est à plus de 95% par des Kanaks, surtout des mineurs. Des attaques de dispensaires, de locaux publics, de commerces défraient la chronique. Parfois, même, des tirs sur des véhicules en pleine nuit. Tout cela nourrit la crainte de dérapages violents après le référendum.

Des assistantes sociales révèlent un autre pan du décor : chômage (11,6% en 2017), absence de dispositifs d’insertion pour les jeunes, de minima sociaux du type revenu de solidarité active (RSA), sauf pour les handicapés et, récemment, les personnes âgées. On en vient aux inégalités sociales, qui recoupent ici un clivage ethnique. Les écarts de revenus sont deux fois supérieurs à ce qu’ils sont en métropole, les 10% les plus riches ayant un niveau de vie 7,9 fois supérieur aux 10% les plus pauvres [6]. « Avec de telles différences,dit Mme Muriel Guillou, il y a un mal-être perceptible. Les plus démunis ne sont pas reconnus, se sentent discriminés. Chacun a du mal à reconnaître la place de l’autre. » À Nouméa, ceux qui marchent en tongs le long de la voie express pour regagner les « squats » (bidonvilles) partagent sans surprise la même couleur de peau. Ce qui fait dire à M. Poigoune : « La prochaine révolution ne sera pas nationaliste, mais sociale. »

« Le système capitaliste prolonge le système colonial »

« Tant que l’école sera une machine à reproduction sociale, les Kanaks ne pourront pas prétendre à l’égalité », affirme l’économiste Samuel Gorohouna, 36 ans, l’un des rares maîtres de conférences kanaks à l’université de Nouvelle-Calédonie. Dans sa tribu de Poindah, à Koné, capitale de la province Nord, où les chantiers urbains prolifèrent et où une antenne de l’université ouvrira en 2019, il montre les restes de la baraque de torchis et de tôle où il a grandi avec ses frères. Et détaille son quotidien de gamin : pas de table, un fanal pour s’éclairer, pas d’eau courante avant les années 1990, la première télévision pour la Coupe du monde de football de 1994… et, maintenant, Facebook et la 3G ! « On l’oublie,remarque-t-il, mais on vient de très loin. »

« On ne guérit pas les séquelles de la colonisation en une génération !,prévient Nicolas Kurtovitch, écrivain et ancien directeur du lycée privé protestant Do Kamo, à Nouméa. La ville est de plus en plus métissée, les changements sociaux incommensurables. Nous sommes dans une bonne dynamique. » Il invite à voir la mixité dans les rues, les écoles, les salles de cinéma : « À Do Kamo, il n’y avait qu’un professeur kanak en 1989 ; ils sont aujourd’hui quinze sur cinquante. » Au Haut-Commissariat de la République, on reste cependant prudent. Difficile de parler de « société fusionnée » sur l’ensemble du territoire. Le racisme s’exprime sur les réseaux sociaux. Des tensions entre communautés peuvent réapparaître, comme à Ouégoa, dans le nord de la Grande Terre, début octobre, quand des Caldoches ont empêché la tenue d’une réunion du FLNKS.

« En fait, poursuit Kurtovitch, l’héritage colonial s’est mué en problématique sociale. Ce n’est pas la couleur de peau qui fait la différence, mais le pouvoir d’achat. » Prêtre kanak et vicaire général du diocèse de Nouméa, M. Roch Apikaoua partage ce constat : « Beaucoup de choses ont changé en trente ans, mais les capitaux sont restés du même côté ! » Et puis : « Notre manière de nous nourrir, de nous vêtir [à l’occidentale] nous garde dans le système. Et pourquoi en sortir si l’on s’y sent bien ? C’est le système capitaliste qui prolonge le système colonial. » Devant l’hôtel Le Méridien de Nouméa, les militants de l’Union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE), qui revendiquent l’accession de Kanaks à des postes à responsabilité, ne peuvent qu’approuver.

Haut fonctionnaire bénéficiant d’un recul précieux sur les cinquante dernières années, Michel Levallois constatait peu avant sa mort : « En réalité, à la faveur de la dynamique du “destin commun” de l’accord de Nouméa s’est mise en place une politique de renforcement de l’autonomie du territoire qui n’a pas préparé à l’accession à la pleine souveraineté. Il y a eu consolidation de la situation coloniale au profit des non-Kanaks [7]. » De fait, en se satisfaisant largement de l’autonomie octroyée par l’accord de Nouméa, la province Sud, où vivent les trois quarts de la population, à majorité blanche, tient les rênes du territoire.

Liée au cours fluctuant du métal, qui a chuté avec la crise de 2007, la « stratégie nickel » du FLNKS n’est pas totalement parvenue à convaincre. L’île métallifère étant forte de 10% de la production et, potentiellement, de 10 à 30% des réserves mondiales, les indépendantistes ont misé sur l’implantation d’usines métallurgiques concurrentielles au niveau international (sur le territoire, ainsi qu’en Corée du Sud et en Chine) pour financer l’indépendance. Le secteur mines-métallurgie (entre 5 et 10% du PIB, et 14% de l’emploi) a dopé celui du bâtiment et des travaux publics et dynamisé la province Nord. Mais il peine à faire oublier les difficultés à développer des activités exportatrices durables à forte valeur ajoutée (hormis l’exploitation des huiles de santal), et surtout le poids des transferts publics nets de la métropole dans l’économie (13% du PIB) [8]. Six mille sept cents fonctionnaires sont payés par l’État français, principalement dans l’éducation. En cas d’indépendance, selon le Haut-Commissariat, il faudrait doubler la fiscalité locale pour maintenir le niveau de service assuré.

« Le Kanak devait être au centre ; il ne l’est pas »

Par ailleurs, des sujets d’importance arrivent peu dans le débat public — en tout cas moins que la petite délinquance : la concentration de l’économie marchande entre les mains d’une dizaine de grandes familles, les oligopoles qui gonflent les marges, la porosité entre le monde politique et celui des affaires... Une toute jeune Autorité de la concurrence, indépendante, pourrait cependant y apporter de la transparence. On évoque aussi les quotas d’importations, qui entretiennent les pénuries et font monter les prix, et la surrémunération des fonctionnaires d’État, étendue à la fonction publique locale, inflationniste elle aussi, qui creuse les inégalités (les salaires métropolitains sont multipliés par 1,73 à Nouméa et par 1,94 en brousse) [9]. Sans compter la fiscalité, qui n’est pas progressive et pèse sur les plus pauvres. Au parquet de Nouméa, on s’étonne aussi qu’aucun dossier de fraude fiscale ne soit transmis par les autorités locales.

« La signification de l’indépendance n’est plus la même dans sa portée symbolique, émotionnelle, affective, analyse l’anthropologue Benoît Trépied [10]. Les Blancs ne vont pas partir, la question coloniale demeure. Et une indépendance blanche ne réglerait rien. »Beaucoup, donc, restent sceptiques : qu’aurait-on de plus avec l’indépendance ? Et en quoi l’identité et la place du « peuple premier » seraient-elles mieux respectées ?

L’accord de Nouméa voulait régler la question avec le concept de « destin commun » et l’installation d’un Sénat coutumier, consultatif, portant la coutume au cœur des institutions. Dans ce cadre, le FLNKS pensait pouvoir convaincre les « victimes de l’histoire » — descendants de bagnards et ethnies d’Asie et du Pacifique arrivées dans la période coloniale, admis à participer au processus d’autodétermination — de le rejoindre dans son projet indépendantiste, autour du « peuple premier ». Las ! Le parti qui a le vent en poupe aujourd’hui, c’est Calédonie ensemble (non indépendantiste, droite modérée), dont la diversité frappe sur les trombinoscopes. Il procède d’une autre dynamique : pluriculturelle, à majorité blanche, ouverte au métissage et à la mosaïque des communautés [11].

Une frustration en découle. « Nous ne sommes pas reconnus à cent pour cent, déplore Pierre Gope. Le Kanak devait être au centre ; il ne l’est pas. Les terres, le schéma minier : rien ne lui profite vraiment. Et ce sont les taxes, quotidiennement, qui l’empêchent de s’émanciper. »Directeur de l’Agence de développement de la culture kanake, M. Emmanuel Tjibaou, l’un des fils de Jean-Marie Tjibaou, rappelle à quel point les violences faites à son peuple, à sa famille sont présentes dans les mémoires. Son grand-père avait 10 ans quand sa tribu fut brûlée et passée à la mitrailleuse lors des révoltes de 1917. Son père avait 10 ans lorsque fut aboli le code de l’indigénat, qui privait les « sujets français » de leurs libertés et de leurs droits politiques. Il constate : « On utilise leur langage [celui des Français et de leurs descendants], on s’adapte. Mais, à l’inverse, comment se manifeste aujourd’hui chez eux la reconnaissance de notre culture ? » Les écoliers n’étudient pas dans leur langue maternelle. Les livres d’histoire n’abordent toujours pas les « événements ». « Comment fait-on si notre histoire n’est pas racontée dans les livres ? »

Pour un peuple chez qui le rapport à la terre et la culture de l’igname revêtent une valeur sacrée, la question des normes (françaises ou occidentales) se pose toujours. Les « lois de pays », adoptées par le Congrès, l’assemblée territoriale délibérante, sont fréquemment copiées sur les lois métropolitaines. Et, remarque Hamid Mokaddem, philosophe et enseignant à l’Institut de formation des maîtres, « peu d’enseignants se cassent la tête pour faire de la pédagogie différenciée pour des élèves qui manient des catégories de temps, d’espace et de rapport à l’autre différentes » : « Les Kanaks, par exemple, ne sont pas du tout dans la compétition pour réussir, leur culture les pousse à travailler avec les autres. Méritent-ils d’aller voir le psychologue scolaire s’ils sont dissipés ? »Directeur délégué aux enseignements technologiques et professionnels du lycée Michel-Rocard à Pouembout, M. Bernard Buzzi abonde : « On reste dans un modèle éducatif qui néglige leur culture. »

« Le fait colonial n’est pas terminé ! », insiste M. Pascal Sawa, jeune maire (Union calédonienne) trentenaire de Houaïlou, sur la côte est, où flottent plus qu’ailleurs, dans les arbres et sur les ponts, drapeaux et fanions de Kanaky. « La France tient toujours les rênes et on n’arrive pas à faire le “destin commun”. Or, en tant que peuple, nous avons le droit de nous gérer nous-mêmes. » Il précise : « Nos acquis ont toujours été le résultat de luttes politiques. La droite locale s’y est toujours opposée. »

« La classe politique kanake n’a pas amorcé ce virage qui permet de préciser en quoi l’indépendance sera kanake ou l’expression de l’identité kanake », estime cependant M. Raphaël Mapou, porte-parole du Palika de 1989 à 1998. Ce militant indépendantiste à la trajectoire oblique a depuis longtemps délaissé l’idée selon laquelle il fallait « s’accrocher à la lutte des classes pour changer la société et décoloniser ». Il a recentré son action sur une autre voie : celle de l’autochtonie, c’est-à-dire la reconnaissance des droits des peuples autochtones, sur lesquels se fondent, par exemple, les Inuits au Canada. La déclaration sur les droits des autochtones adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en 2007 (et soutenue par la France) reconnaît notamment leur droit à l’autodétermination, aux ressources naturelles situées sur leur terre, leur droit à ne pas être expulsés, à déterminer librement leur développement économique et social, etc.

« On sent maintenant une envie de se tourner vers l’autochtonie »

Conseiller spécial du Sénat coutumier jusqu’en septembre 2018, tout juste docteur en droit, M. Mapou a tenté, avec l’appui de juristes métropolitains, de renforcer le pouvoir de cette institution. En vain. En 2014, une Charte du peuple kanak, fruit des réflexions des autorités des huit aires coutumières, socle possible d’une nouvelle Constitution, a été adoptée. Elle n’a jamais été reconnue par le Congrès. Les partis politiques, y compris indépendantistes, lui ont préféré, depuis, une Charte des valeurs calédoniennes [12]. « La classe politique pense pouvoir décoloniser seulement par la voie des partis et des institutions républicaines. Ça ne suffira pas », estime M. Mapou.

« Comment être nationaliste dans un pays où l’on est minoritaire ?,s’interroge à son tour Mme Françoise Fara Caillard, figure féministe de Nouvelle-Calédonie. On sent maintenant une envie de se tourner vers l’autochtonie, un outil pour résister. » Dans la veine autochtoniste, des comités locaux s’insurgent déjà contre les dégâts miniers, la dévastation des paysages et la faiblesse des retombées pour les populations. Cet été, à Kouaoua, un collectif a fait capoter un projet d’exploitation sur un « site tabou », peuplé de chênes-gommes et d’essences rares. On retrouve ses membres à leur campement, où ils bloquent l’entrée des mines, en butte tout à la fois aux élus et aux autorités coutumières qui avaient donné leur autorisation : « Rien à faire. Il faut respecter la parole des vieux qui nous ont dit, il y a longtemps, qu’il ne faut pas aller là-bas. » En ville, expression de la « génération Matignon » née après les accords, les jeunes du collectif Maintenant c’est nous rêvent d’une société « plus juste et plus solidaire » (lire l’article sur notre site Internet). Il y a, sur le Caillou, bien des pins colonnaires et des cocotiers à secouer.

Jean-Michel Dumay

Abonnez-vous à la Lettre de nouveautés du site ESSF et recevez chaque lundi par courriel la liste des articles parus, en français ou en anglais, dans la semaine écoulée.

Europe Solidaire Sans Frontières

Europe Solidaire Sans Frontières

Twitter

Twitter Facebook

Facebook