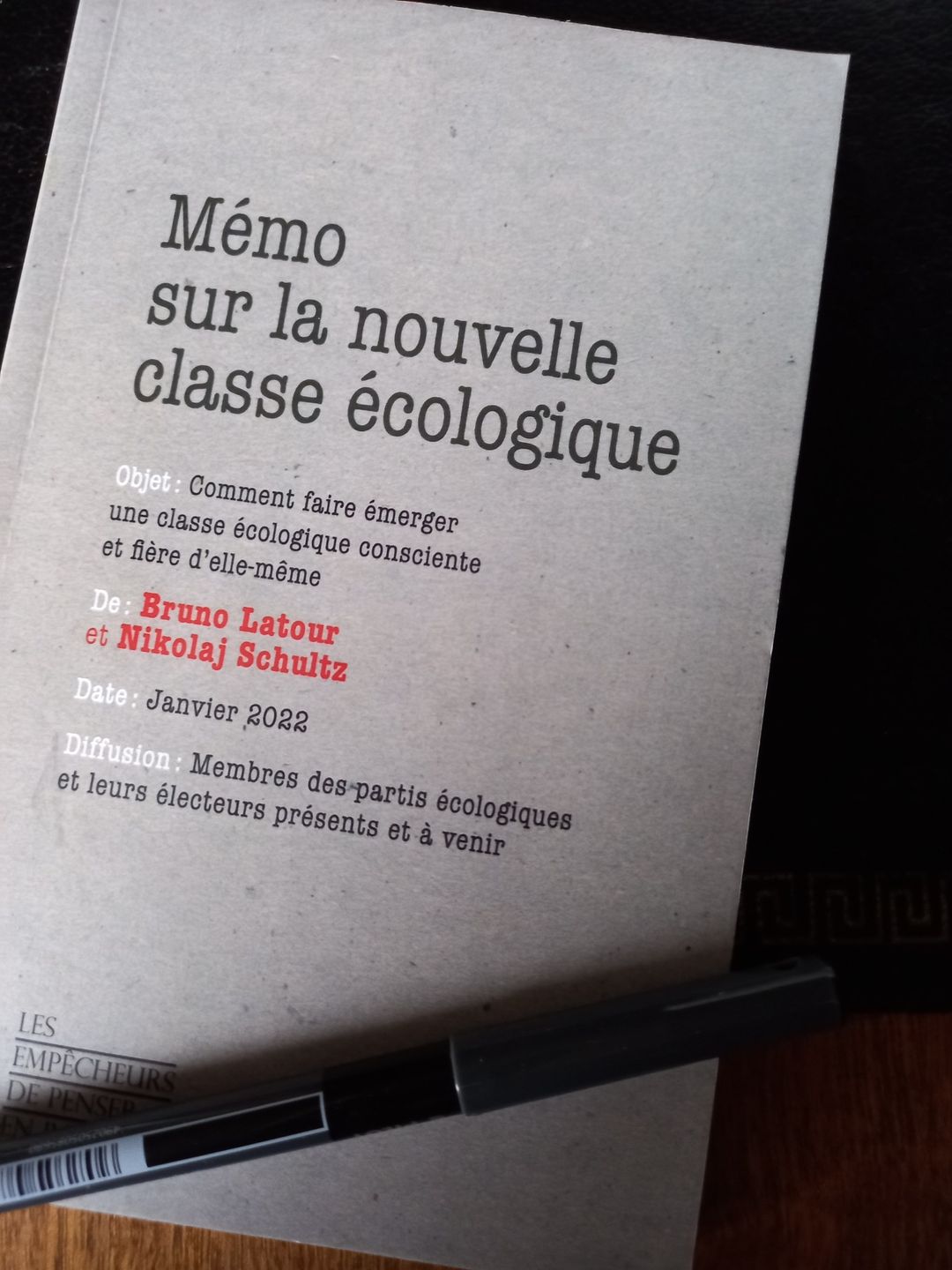

Je me suis astreint à lire le dernier ouvrage de feu Bruno Latour, « Mémo sur la nouvelle classe écologique » (co-écrit avec un doctorant danois en sociologie, Nikolaj Schultz, dont la 4e de couverture nous dit qu’il « travaille sur les classes géosociales » - un concept latourien).

L’avantage de ce petit livre (moins de 100 pages) est qu’on accède rapidement à la substantifique moëlle de la pensée politique de Latour. Elle est exposée synthétiquement, et par conséquent un peu plus clairement que dans les ouvrages longs remplis de formules tarabiscotées... qu’on referme en se demandant si on a bien compris et si on ne fait pas preuve d’imbécilité en osant dire qu’on n’est pas d’accord.

Le « Mémo sur la nouvelle classe écologique » est traversé par une certaine fascination pour la manière dont le socialisme a pu mobiliser les masses en lutte. J’avais déjà noté ce phénomène chez un auteur proche de Latour, P. Charbonnier (dans son livre sur la liberté et l’abondance). Chez les deux auteurs, l’interrogation est semblable : comment l’écologie pourrait-elle prendre le relais du socialisme - qui, à leurs yeux, est dépassé, en tant que variante du même mode de production que le libéralisme - et, comme lui, mobiliser les masses ?

Dans le « Mémo », Latour approfondit cette réflexion, et le résultat est, disons... étonnant.

Pour Latour, en effet, le libéralisme, le socialisme, et même le fascisme sont des « classes ». Ces « classes » sont en lutte. En quoi ? mystère... l’important est qu’elles partagent « une culture commune » : « la production », « le développement », « l’économisation » qui consiste à distinguer un extérieur et un intérieur. Or, cette culture est en décalage complet car il faut aujourd’hui, dans le « Nouveau Régime Climatique », prendre en compte conjointement « le monde où l’on vit » et « le monde dont on vit » (« l’intérieur » et « l’extérieur »). C’est ce que fait l’écologie. L’écologie peut donc légitimement aspirer à devenir une « nouvelle classe » en lutte contre les précédentes. (*)

En lutte pour quoi ? « Pour la rupture avec la production ». Il s’agit « d’ajouter aux rapports de production les rapports d’engendrement » caractéristiques de la biosphère, donc de remplacer le développement par « l’enveloppement ». Il est clair ici que cette espèce de surenchère verbale (« enveloppement », etc), qui séduit tant certains lecteurs, sert en réalité à dissimuler le refus obstiné d’admettre que l’humanité a mis et peut encore mettre en œuvre différents modes de production, de reproduction et de développement. Mais soit, Latour nous a habitués à ce tour de prestidigitation où l’histoire est escamotée au profit d’une vision qui se dit anthropologique et est en fait religieuse.

Ce qui est nouveau, dans le « Mémo », c’est l’affirmation que la crise écologique permet à la « nouvelle classe écologique » de se dire « plus matérialiste », « plus rationnelle » et « plus légitime » que les anciennes classes. Plus fort encore : selon Latour, la classe écologique « aspire à reprendre le processus de civilisation que les autres classes ont abandonné ou trahi ». Par conséquent, la situation objective « l’autorise à se considérer plus légitime pour définir le sens de l’histoire » et « décider par elle-même ce qui est progressiste et ce qui ne l’est pas ». « C’est de là que cette nouvelle classe tire son énergie, sa potentielle capacité de rassemblement (il veut dire qu’elle est potentiellement majoritaire -DT) et, pour tout dire, sa fierté ».

J’ai déjà dit mon étonnement face à l’enthousiasme de certain.e.s ami.e.s de gauche, voire d’extrême-gauche, pour les écrits de Bruno Latour. Ici, l’étonnement devient sidération. Car enfin, que fait Latour ? Il décrète que les courants politiques défendant certains intérêts dans la société (les « partis ») sont des « classes », introduit une confusion totale entre lutte des idées (« lutte politique ») et « lutte des classes », et amalgame complètement parti et classe. Or, il suffit d’avoir un minimum de connaissance de l’histoire pour savoir que cet amalgame débouche invariablement sur le dogme une classe = un parti (« LE parti de classe », de sinistre mémoire). Si on y ajoute l’idée que « la classe » est le démiurge de l’histoire (et c’est bien de ça qu’il s’agit, puisqu’elle définit légitimement « le sens de l’histoire » !), le tableau est complet, et le parallèle avec la dérive stalinienne (et social-démocrate, genre 19e siècle !) saute aux yeux. Par hasard ? Non, dans les deux cas, en dépit des prétentions « matérialistes », c’est le résultat d’une même démarche philosophique fondamentalement idéaliste, c’est-à-dire religieuse.

Je n’imputerai pas post mortem à B. Latour la volonté de construire une sorte de « mouvement de masse » stalino-écolo pour mener « la lutte de classe » avec les « anciennes classes libérales et socialistes ». Ce n’est d’ailleurs pas sa perspective. Au contraire, il appelle Gramsci à la rescousse pour évoquer vaguement la stratégie « d’hégémonisation » grâce à laquelle « la classe écologique peut espérer convaincre d’autres secteurs des anciennes classes de s’allier avec elle pour découvrir d’autres manières de promouvoir leurs intérêts ». En clair : les « classes » socialiste et libérale peuvent se rallier à la « classe » écologique tout en continuant à faire leur petite cuisine sur leur petit réchaud... bio. Monsieur Latour réinvente le « rôle dirigeant du Parti ». Le pauvre Gramsci n’a pas mérité ce détournement de sa pensée au profit d’une stratégie de collaboration de classe, mais passons.

A partir de ces prémisses, il n’est pas étonnant que la montagne -une fois de plus !- accouche d’une misérable souris : « Heureusement, il y a l’Europe », cette « expérimentation sur tous les nouveaux conflits de géopolitique dans laquelle la classe écologique est engagée ». « L’Europe unie est pour la classe écologique l’exemple d’une expérience en vraie grandeur (...) qui lui prépare son rôle de future classe-pivot capable d’entraîner les autres classes derrière elle. On lie parfois dans un même mépris autant l’écologie que l’Europe unie, mais c’est justement parce qu’elles sont plus rationnelles que ceux qui prétendent faire mieux qu’elle. A condition de revendiquer pleinement cette rationalité supérieure ».

Que dire encore, après un éloge aussi dithyrambique de l’Union européenne capitaliste, productiviste, néolibérale et néocoloniale ? Peut-être ceci, justement, qui concerne ce dernier point : en 100 pages de plaidoyer pour « rompre avec la production », Mrs Latour et Schultz n’évoquent même pas le fait que trois milliards d’êtres humains manquent de l’essentiel et que la satisfaction de leurs besoins légitimes (un toit, un système de santé, de l’eau propre, une alimentation suffisante, l’éducation, un système de mobilité), bien qu’à concevoir dans le respect du « monde dont on vit », requiert malgré tout une certaine « production ».

Daniel Tanuro

(*) en passant : si « l’écologie » est une classe, on ne voit pas pourquoi il n’en serait pas de même du « féminisme », de « l’antiracisme », etc.

Europe Solidaire Sans Frontières

Europe Solidaire Sans Frontières

Twitter

Twitter Facebook

Facebook