La culture dominante, dans la société et aussi parmi les biologistes, est que l’être vivant est déterminé fondamentalement par ses gènes. Alfonso Martinez Arias, professeur de génétique de l’embryologie à l’Université de Cambridge, vient de publier un livre, en anglais, et en espagnol, qui remet en question ce cliché. [1]

« Dans leur conception (des généticiens), les gènes sont les chefs, les ingénieurs, les animateurs des évènements, qui décident quand et où quelque chose se passe. Pourtant, comme nous le voyons déjà, ce sont les cellules qui comptent et lisent les signaux de leurs voisines et évaluent leur position dans la communauté, percevant non seulement les signaux chimiques qu’elles échangent les unes avec les autres mais également la physique de la géométrie, de la tension, pression, et du stress dans et à travers le groupe de cellules. Ce sont les cellules qui, en accord avec leur position et leur environnement, puisent dans le génome (reach into the genome) pour enclencher ou déclencher les outils dont elles ont besoin pour construire les tissus. Nous savons que ce sont les cellules qui commandent parce qu’elles sont capables de changer ce qu’elles font si elles sont déplacées d’un endroit dans le blastocyste à un autre ou si leur société de cellules est coupée en deux. » (page 187)

La créativité des ensembles de cellules

Alfonso Martinez Arias (Madrid 1955), Docteur de l’Université de Chicago, a été depuis 1986 chercheur au Laboratoire de Biologie Moléculaire de Cambridge où il a été de 2003 à 2021 professeur de Mécanique du Développement. Vers 2000, il a passé de l’étude de la génétique du développement des petites mouches des fruits Drosophiles à l’embryologie de la souris et de l’humain. En 2019, il a passé un semestre à l’EPFL auprès du professeur Denis Duboule qui fut un de ses conseillers pour son livre. Depuis 2021, il travaille à l’Institut Catalan d’Investigation et d’Études Avancées ICREA à l’Université Pompeu Fabra de Barcelone.

En 2013, il a, avec son équipe de Cambridge, réussi à induire en culture des cellules-souches embryonnaires de souris, puis humaines, à former des pseudo-embryons appelés gastruloïdes. [2]

Comme les traitements de l’infertilité produisent un surplus d’embryons humains, la loi interdit de les cultiver et de les utiliser pour des expériences au-delà du 14ème jour après la fécondation. Ils doivent alors être détruits. Le 14ème jour, c’est après l’implantation de l’embryon dans la muqueuse utérine, la nidation, qui a lieu le 6ème jour. On ne connaît donc pas bien l’évolution de l’embryon humain après le 14ème jour. Il développe trois couches de cellules organisées en un disque avec sur une face le jaune d’œuf ou vitellus et sur l’autre la poche des eaux ou amnios. C’est la gastrulation. Martinez Arias et ses collaborateurs ont réussi à cultiver les gastruloïdes jusqu’à un stade qui correspond au 20ème jour, avec le début du tube neural et les premiers somites. Les gastruloïdes permettent donc de contourner l’interdiction au 14ème jour pour connaître mieux les mécanismes du développement de l’embryon humain. Mais les gastruloïdes n’ont ni le cerveau ni les cellules extra-embryonnaires qui servent d’interface avec l’utérus maternel, comme le futur placenta.

Les gastruloïdes mettent en évidence le pouvoir créateur de confédérations de telles cellules, le mot est de Martinez Arias.

Une chose remarquable, c’est que l’ensemble des cellules-souches embryonnaires de départ n’évolue en pseudo-embryon que s’il compte environ 400 cellules, ni plus ni moins. Les cellules perçoivent donc leur nombre. (pp. 252-253) Quatre cents, c’est environ le nombre de cellules d’une gastrula normale.

Les cellules-souches embryonnaires utilisées sont des cellules pluripotentes prélevées à l’intérieur d’un blastocyste. Les cellules-souches sont des cellules peu spécialisées, qui existent dans de nombreux organes pour leur régénération, en particulier la muqueuse de l’intestin et la peau. Elles sont dites pluripotentes car elles ont conservé leur capacité d’évoluer dans plusieurs directions. La recherche sur les cellules-souches et la création artificielle d’ensembles de cellules-souches, des organoïdes, visent leur utilisation pour la régénération d’organes malades. Ainsi que pour tester des médicaments sans avoir à utiliser des animaux comme cobayes.

Quel programme ?

Les thématiques de la biologie ne sont pas à l’abri des influences culturelles ou idéologiques. Dans une société autoritaire, le noyau de la cellule est tout naturellement vu comme son centre de commandement et dans une société de classes, les qualités des personnes sont proclamées héritées biologiquement de leurs parents.

Prenons ce qui est assurément le manuel de biologie de Terminale et Propédeutique le plus utilisé dans le monde et traduit en de nombreuses langues, le Campbell, qui instruit des milliers de futurs médecins et biologistes. [3] Dans les premières lignes de l’introduction du chapitre 16 Les bases moléculaires de l’hérédité, on lit :

« L’information héréditaire est codée dans la langue chimique de l’ADN et recopiée dans toutes nos cellules. C’est ce programme qui détermine la nature de nos caractéristiques biochimiques, anatomiques et physiologiques, et aussi, dans une certaine mesure, de la portion innée de notre comportement. » (page 319)

Ce programme n’existe pas. Un programme, c’est une séquence d’instructions couplée à une horloge qui les ordonne dans le temps. Il n’y a rien de tel dans le génome où il n’y a que des séquences temporelles occasionnelles de certains gènes lus dans un certain ordre. Ce sont les cellules et les ensembles de cellules qui ont des horloges biologiques.

L’historien de la biologie Michel Morange l’écrit ainsi :

« Les aléas de la notion de programme sont, à ce point de vue, exemplaires. (…)

Pris au pied de la lettre par certains biologistes qui assimilèrent le programme génétique de l’organisme à un programme d’ordinateur, elle fut aussi très critiquée. Elle réduisait le fonctionnement de l’organisme à celui des gènes en négligeant aussi bien l’environnement que la structure et le contenu cellulaire. L’analogie avec le programme d’un ordinateur était illusoire : il est impossible de distinguer dans la ˝machine génétique˝ des êtres vivants le ˝hardware˝ du ˝software˝, les circuits imprimés des logiciels ; de même qu’il est impossible de distinguer programmes et données. » [4]

Le contenu en information des gènes, c’est la séquence des protéines de l’individu, leur composition, si on veut. Lire un gène, le transcrire et le traduire, permet à la cellule de produire une protéine particulière. Les chromosomes humains et leur ADN contiennent environ 20’000 gènes. A ce jour, on en connaît environ un cinquième. Ces 20’000 gènes permettent de produire les environ 100’000 protéines différentes de la personne. Certaines sont des protéines de structure qui constituent la chair de l’individu, comme le collagène de la peau, la kératine des cheveux, l’actine et la myosine des muscles ; certaines sont des enzymes qui permettent de catalyser une réaction chimique comme l’amylase qui permet de digérer l’amidon ou l´alcool-déshydrogénase du foie qui décompose l’alcool ; certaines sont des célébrités comme l’hémoglobine et l’insuline ; enfin, certaines sont des facteurs de transcription qui lisent l’ADN, le transcrivent et le traduisent, comme la RNA-polymérase. [5]

Le génome est la banque de données des protéines spécifiques à l’espèce et à l’individu et sert à maintenir constante leur composition précise.

Le regretté généticien de Harvard, Richard Lewontin (1929-2021), éminent socialiste marxiste, le disait ainsi :

« Non seulement, l’ADN est incapable de faire des copies de lui-même, aidé ou pas, mais il est incapable de ˝faire˝ quoi que ce soit d’autre. La séquence linéaire de nucléotides dans l’ADN est employée par la machinerie de la cellule pour déterminer quelle séquence d’acides aminés doit être incorporée dans une protéine, et pour déterminer quand et où une protéine doit être produite. Mais les protéines de la cellule sont produites par d’autres protéines, et sans cette machinerie de fabrication de protéines rien ne peut être fait. » [6]

Dans la Vie, l’ADN est toujours dans une cellule vivante. Et l’individu naît toujours d’un ovule fécondé par un spermatozoïde. Ce dernier n’apporte que les gènes du père, mais l’ovule de la mère, lui, est la plus grande cellule humaine, remplie de protéines et de machineries de protéines. Dès son commencement, l’être vivant est richement doté en protéines qui le font vivre et qui lisent l’ADN.

Le gène détrôné ?

Martinez Arias introduit son livre par le cas en 2002 de Karen Keegan, une femme de Boston de cinquante-deux ans qui avait besoin d’une greffe d’un rein. Les tests d’ADN à la recherche d’un donneur parmi ses fils révélèrent que Karen n’avait pas un ADN mais deux ADNs, certaines de ses cellules l’un, d’autres cellules l’autre. Mais alors lequel des deux ADNs définissait sa personne ? Cinquante-deux ans auparavant, dans l’utérus de sa mère, deux ovules avaient été fécondés formant deux embryons. Au stade dit de la morula, une boule de 8 à 16 cellules comme une mûre microscopique, vers le 3ème jour, les deux morulas avaient accidentellement fusionné en un seul embryon donnant une Karen saine constituée d’un mélange de deux populations de cellules. Cet embryon s’était débrouillé pour utiliser selon ses besoins les gènes de ses deux ADNs. On pense qu’environ 15% des personnes sont comme Karen des chimères de deux individus mélangés.

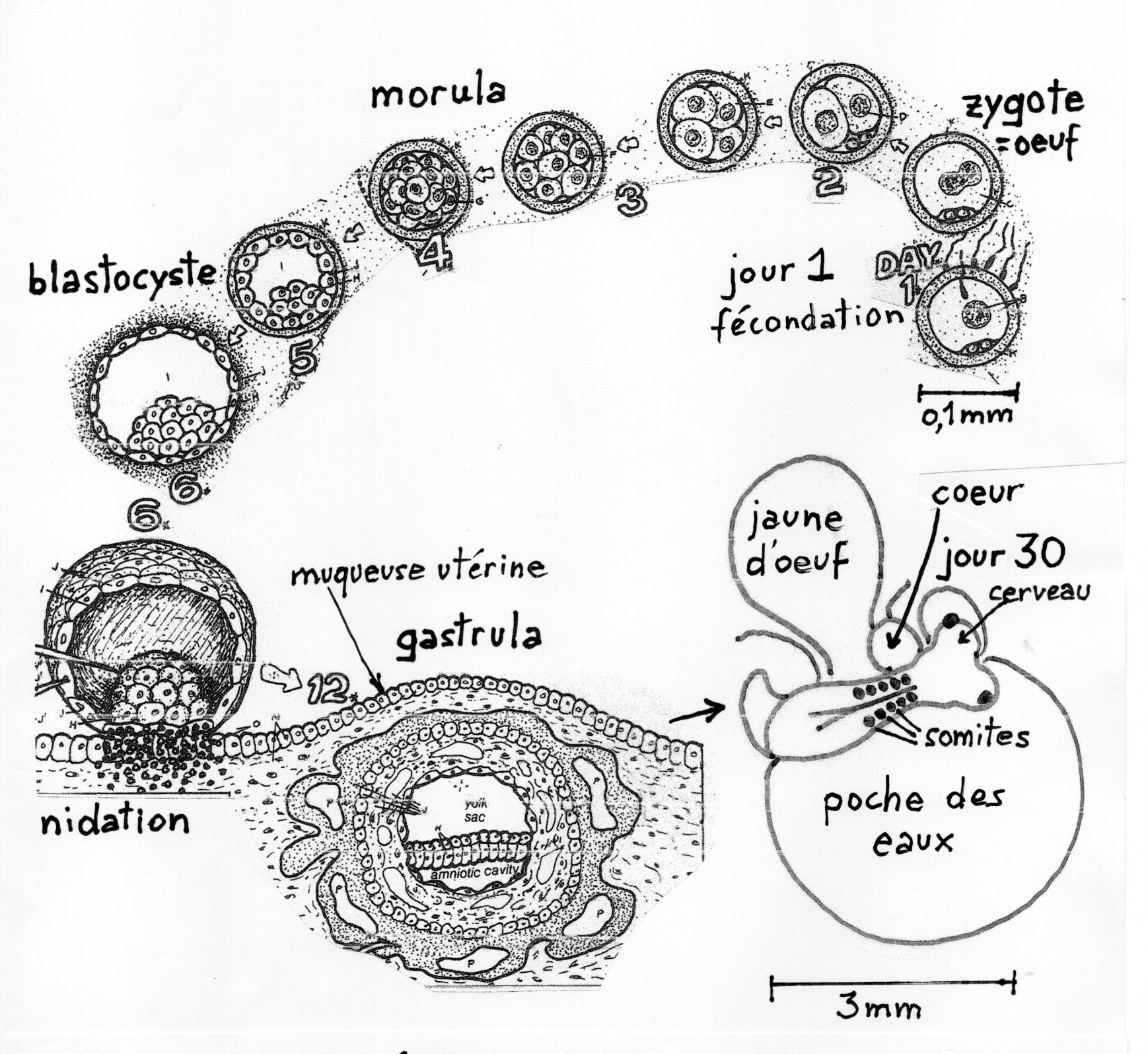

Les 30 premiers jours de l’embryon humain

Il arrive souvent qu’une morula se casse en deux formant deux embryons. Ce sont les vrais jumeaux. Parce qu’au stade de la morula, toutes ses cellules sont encore totipotentes (capables de tout), c’est à dire non encore différenciées en tissus puis organes différents. Il est bien sûr interdit de le faire avec un embryon humain, mais si on sépare dans un agitateur toutes les cellules d’une morula d’un animal, chacune des cellules va donner un embryon complet et sain. C’est ce qu’a fait pour la première fois Hans Driesch en 1891 à la Station zoologique de Naples avec une morula d’oursin de quatre cellules. A sa grande surprise, chaque cellule a donné un oursin entier. (page 117)

Mais au stade suivant de huit cellules, ce n’était plus possible. Les cellules avaient perdu leur totipotence.

D’autres situations relativisent pareillement le rôle des gènes :

-Les vrais jumeaux ont le même ADN mais ne sont pas vraiment identiques. Tout le monde qui les connaît de près, le voit bien. Ils ont des empreintes digitales différentes, des subtiles différences du visage et des proportions des membres, mais aussi bien d’autres différences, parfois dramatiques, l’un malade, l’autre sain. La construction de la personne a utilisé les gènes et pas simplement exécuté les ordres des gènes.

-En 2001, l’entreprise Genetics Savings Clone de San Francisco a cloné la chatte Arc-en-Ciel pour former CopyCat qui avait donc le même ADN. Mais il apparut que le clone n’avait pas le même pelage que l’original. Arc-en-Ciel avait le pelage calico : taches blanches, oranges et noires, tandis que CopyCat était tigré. C’est que la chatte, mais pas le matou, a deux gènes pour la couleur du poil et les cellules choisissent l’un ou l’autre. L’entreprise espérait vendre des clonages de chats chéris mais elle dut fermer. (page 128)

-Les fans de Jurassic Parc se passionnent pour les efforts de recréer un Mammouth puisque on a pu extraire son ADN des fossiles congelés dans la terre gelée du grand Nord. Mais on va implanter cet ADN dans un ovule d’Éléphant d’Asie, l’espèce la plus proche parente du mammouth, faute d’un ovule vivant de mammouth. Et non pas n’importe quel ovule. Cela paraît de sens commun. Mais pourquoi au fond si les gènes commandent ? L’ADN est une molécule durable mais inerte. Encore faut-il une cellule capable de le lire, c’est à dire disposant des systèmes de protéines spécifiques capables de le transcrire et traduire en protéines de mammouth. (pages 131-132)

-Un même gène, c’est à dire la même séquence d’ADN, a un effet différent transposé d’une espèce dans une autre. Chez la souris, ISL1 contribue à la construction du cœur, chez l’humain à la construction de la poche des eaux du fœtus. (page 266)

-Le gène PAX6 code pour une protéine qui induit la formation d’un œil dans tous les embryons d’animaux qui vont avoir des yeux. Mais si on extrait d’une cellule humaine la version humaine de PAX6 et qu’on l’introduit dans l’embryon d’une Drosophile, c’est un œil de mouche qui se forme et pas un œil humain. Les protéines et les cellules de la Drosophile ont fait ce qu’elles savent faire.

-Une personne est constituée d´environ 60 milliers de milliards de cellules qui ont toutes le même ADN. Mais il y a environ 200 sortes de cellules très différentes, les différents tissus : peau, muqueuses, os, cartilages, muscles, neurones, globules rouges, globules blancs, cellules glandulaires, etc. Les cellules se sont progressivement différenciées dans le cours de la formation de l’embryon.

Mais comment ? « Si toutes les cellules ont le même ADN, où encodent-elles la forme de deux-cents ou plus de types de cellules ? » (page 62)

Chaque tissu, chaque cellule, trouve bien sûr dans l’ADN les gènes dont il a besoin. Mais cette différenciation est elle entièrement programmée dans l’ADN ? Ou bien les cellules de l’embryon recourent-elles à d’autres gènes selon leur position dans la structure en trois dimensions de l’embryon. Depuis le XIXème siècle, les embryologistes, dans leurs expériences, déplacent des groupes de cellules d’un endroit à un autre dans un embryon de grenouille ou de souris. Les cellules se développent et agissent sur d’autres cellules selon leur position dans le corps de l’embryon. C’est donc que les cellules savent où elles sont, communiquent entre elles, collaborent.

Le livre de Alfonso Martinez Arias est une passionnante introduction à l’embryologie :

« Comme chez les embryons d’autres espèces, les cellules humaines accomplissent la gastrulation en participant à une choréographie multicellulaire, en s’alignant en une multitude de palissades qui créent les frontières entre les différentes populations de cellules, par moments se plissant et se tordant pour former des tubes comme l’intestin et des chambres comme le cœur. A la fin de la cinquième semaine après la fécondation, un embryon humain est devenu une masse allongée de cellules, d’environ deux millimètres et demi de longueur, avec nettement un plan du corps : un cerveau qui grossit à un bout et qui pousse le cœur rudimentaire en position plus bas ; quelques somites, [7] et un début de tube neural, ainsi que l’ébauche d’un foie et des poumons à leur place ; et une petite queue à l’autre bout. Cinq semaines après la fécondation, le cœur rudimentaire bat sporadiquement et on peut voir des globules rouges qui se répandent tout autour de l’embryon. Bien qu’il soit fascinant d’imaginer ces structures prenant la forme d’un bébé humain huit mois plus tard, les similitudes avec l’embryon de la souris aux mêmes stades sont également frappantes, offrant un vif témoignage de l’ascendance que nous partageons avec d’autres animaux et qui va au-delà de l’ADN.

Mais il y a aussi des différences essentielles. Pour commencer, chez la souris le processus de la gastrulation prend environ un jour et demi tandis que dans l’embryon humain cela prend environ six jours. D’autres différences moins évidentes mais importantes résultent du fait que l’embryon de souris commence par former un cylindre de cellules alors que les embryons humains forment un disque. » (pages 258-259)

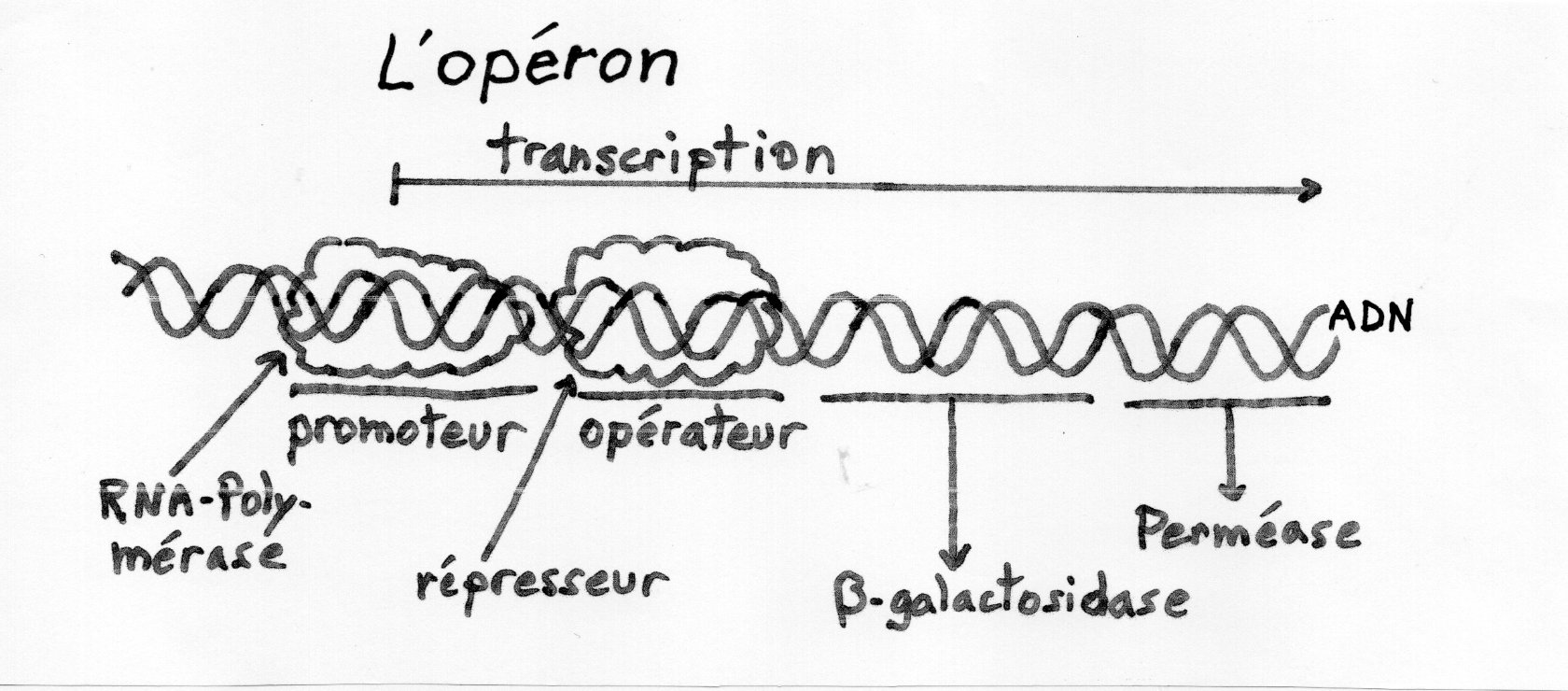

L’opéron, l’interrupteur de la lecture de l’ADN

Comme il se doit, l’opéron est en bonne place dans le livre de Alfonso Martinez Arias (pp.134-137) : En 1957-1960 à l’Institut Pasteur à Paris, Jacques Monod et François Jacob, travaillant dans le laboratoire de André Lwoff, ont étudié comment des bactéries Escherichia coli de notre intestin, cultivées in vitro, consommaient le glucose dont on les nourrissait et le lactose quand on leur en mettait dans leur milieu de culture. En étudiant une collection de bactéries affligées de diverses mutations pour la digestion des sucres, ils ont constaté que ces bactéries ne produisaient les deux protéines nécessaires pour digérer le lactose, la lactose perméase et la ß-galactosidase, qu’en présence de lactose. Après de nombreuses expériences, réflexions et discussions, ils ont mis en évidence que les deux gènes contigus pour ces deux protéines étaient précédés sur la séquence de l’ADN par deux sites qui ne codaient pas pour des protéines. Le premier, qu’ils ont appelé promoteur, est le site de fixation de la protéine qui transcrit l’ADN en ARN messager : la RNA polymérase ; le deuxième qu’ils ont appelé opérateur, est occupé par une protéine qui agit comme répresseur, (son gène, appelé régulateur, est ailleurs), qui empêche la RNA polymérase de coulisser jusqu´aux gènes de la lactose perméase et de la ß-galactosidase. Ces deux protéines ne peuvent donc pas être produites. Mais en présence de lactose, les molécules du lactose se combinent au répresseur qui se détache alors de l’ADN : la RNA polymérase peut avancer et la lactose perméase et la ß-galactosidase peuvent être produites et le lactose digéré. Cet ingénieux mécanisme permet donc d’enclencher la lecture des gènes pertinents pour permettre à la bactérie de se nourrir du lactose quand il y en a.

L’opéron

Pour cette découverte, Jacques Monod, François Jacob et André Lwoff ont obtenu le Prix Nobel en 1965.

Depuis lors on a découvert beaucoup d’autres opérons de toutes sortes, chez toutes sortes d’espèces vivantes. Ils permettent aux protéines de la cellule, à la cellule, ou à des substances extérieures, par exemple des substances messagères provenant des cellules voisines, d’enclencher ou déclencher des gènes. Ils ont donc éclairé comment les différentes cellules de l’organisme n’utilisent pas les mêmes gènes selon les différentes circonstances dans lesquelles elles sont placées. Et comment cela est modulé par des protéines qui sont des facteurs de transcription.

Francois Jacob et Jacques Monod concluent leur grand article du 28 décembre 1960 ainsi : « La découverte des gènes régulateur et opérateur, et de la régulation répressive de l’activité de gènes de structure, révèle que le génome contient non seulement une série de plans, mais un programme coordonné de synthèse de protéines et les moyens de contrôler son exécution. » [8]

Le mot programme était lancé. On était au moment où les premiers ordinateurs fascinaient le monde scientifique. Certes la formulation est prudente, il est question de programme de la synthèse des protéines et non pas de programme de tout l’organisme.

Préformation et épigenèse

Alfonso Martinez Arias rappelle le fameux débat au XVIIIème siècle, à propos du développement de l’embryon, entre préformationnistes, qui affirmaient que dans l’ovule, ou le spermatozoïde, ou dans l’œuf, l’individu adulte est déjà tout formé en miniature, et les épigénéticiens, qui affirmaient que l’embryon se développe par l’addition successive de structures nouvelles. (pp.147-149) [9] La mise au point du microscope au début du XVIIème siècle avait révélé les êtres vivants très petits et leurs organes minuscules contribuant à suggérer l’hypothèse de la préformation en miniature. [10] Mais les progrès de l’embryologie au XIXème siècle ont donné la victoire à l’épigenèse. [11]

La découverte des gènes et de leur hérédité à partir de 1900 a ramené la préformation. Certes pas sous la forme d’un individu adulte en miniature dans l’œuf mais sous la forme d’un catalogue des traits de l’adulte inscrit dans ses gènes.

« On entend dire fréquemment que la théorie épigénétique a triomphé du préformationnisme. Après tout, quoi de plus risible que cette image d’un petit homme dans un spermatozoïde ! Pourtant, c’est bien le préformationnisme qui a triomphé car il n’y a aucune différence, sinon touchant des détails de mécanisme, entre l’idée que l’organisme soit complètement formé dans l’œuf fécondé et celle, qui domine dans les études actuelles sur le développement, qu’un plan complet de l’organisme, avec toute l’information nécessaire, soit présente dans l’œuf. » (Richard Lewontin 1998) [12]

La réflexion de Alfonso Martinez Arias est épigénétique : Les enchaînements de réactions entre protéines de la cellule, les cascades d’interactions entre cellules actives, l’histoire des cellules, en somme l’effet d’un état sur le moment suivant, façonnent l’organisme, non pas en exécutant le programme des gènes mais en utilisant les gènes selon leurs besoins.

Le livre de Alfonso Martinez Arias accorde bien sûr une grande place aux fameux gènes Hox. (pp. 40-42, 151-178) En 1915, on avait découvert dans des élevages de mouches Drosophiles un individu mutant portant sur la tête une patte à la place d’une antenne. Puis une mouche mutante à quatre ailes alors que les mouches n’en ont que deux : le segment du thorax portant les ailes était à double, c’est le mutant bithorax. A partir de 1948, Edward Lewis, en étudiant ces Drosophiles mutantes, a découvert la famille des gènes Hox. Les gènes Hox et les protéines Hox permettent à l’embryon de former les segments de son corps et ses membres dans le bon ordre. Les gènes Hox constituent donc bel et bien un plan du corps sous la forme de l’alignement de ces gènes Hox sur l’ADN du chromosome, mais en une seule dimension, de la tête à la queue, alors que l’embryon se construit en trois dimensions. Pour leur découverte, les gènes Hox ont valu le Prix Nobel en 1995 à Christiane Nüsslein-Volhard, Eric F. Wieschaus et Edward Lewis.

Ce qui est extraordinaire, c’est que les gènes Hox sont présents dans tous les animaux bilatériens, ceux qui ont un corps de symétrie bilatérale, avec une gauche et une droite, une bouche à un bout et l’anus à l’autre bout, c’est à dire tous les animaux à l’exception des éponges et des anémones de mer. Cela confirmait l’affirmation alors téméraire en 1830 d’Étienne Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), au Museum d’Histoire naturelle de Paris, que tous les animaux ont le même plan avec les mêmes éléments et que les vertébrés sont des invertébrés à l’envers, les vertébrés avec l’axe nerveux dans le dos (notre moelle épinière), les invertébrés avec l’axe nerveux dans le ventre. Le système des gènes Hox remonte donc à plus de 540 millions d’années à l’ancêtre commun des bilatériens.

Le système des gènes Hox est bien sûr de nature préformationniste. Le marxiste dira que le développement de l’animal est une dialectique de préformation et d’épigenèse.

Vers un nouveau vitalisme ?

Alfonso Martinez Arias conclut ainsi son livre :

« Il serait bien sûr insensé de prétendre que les gènes n’ont rien à faire avec qui nous sommes, ce que nous sommes ; assurément, ils jouent un rôle essentiel. Mais ils ne sont pas les maîtres de notre être et de notre destin qu’on a voulu qu’ils soient. Le concept d’une boîte à outils (le génome) est souvent agité sans jamais répondre à la question de savoir qui ou quoi choisit et emploie les outils. Comme nous l’avons vu, cette entité élusive, c’est la cellule. (…)

Mais comme nous l’avons vu, sans une cellule, un génome ne signifie pas grand- chose. Pour des créatures qui vont des virus aux êtres humains, ce sont les cellules qui donnent un sens à ces séquences d’acides nucléiques en traduisant des passages de leur code en protéines. [13] Ce sont les cellules qui mettent en œuvre ces protéines pour leur entretien et leur réparation. Et plus important, ce sont les cellules qui travaillent avec d’autres cellules pour construire un organisme. La cellule décide quels gènes sont utilisés et dans quel but et quand, plutôt que d’être à la merci des gènes. Une performance qui se manifeste de la manière la plus magnifique pendant le développement d’un embryon. (…)

C’est vraiment remarquable : si vous cultivez des cellules sur une surface plane, elles vont s’étaler ou se regrouper, selon le milieu de culture dans lequel elles croissent, peut-être même en suivant des programmes d’expression des gènes en adoptant différentes voies de différenciation ; mais elles ne vont pas entreprendre de former un organe, encore moins un embryon. Placez les mêmes cellules en un amas en trois dimensions, et dépendant de leur nombre initial, elles vont engendrer un chaos ou une structure ressemblant à un embryon, en tissant des feuillets qu’elles peuvent mouler en différentes formes – les tubes de l’intestin et de la colonne vertébrale, les chambres du cœur, les replis du cerveau. Quand nous obtenons des structures qui ressemblent à un embryon, nous pouvons voir pourquoi des cellules qui ont les mêmes gènes les emploient différemment, créant des espaces à différents moments en construisant ainsi les divers tissus et organes dont nous sommes faits. Même gènes, différents résultats, selon l’environnement immédiat des cellules. Nous émergeons des interactions et communications de milliers de milliards de cellules. La cellule est l’architecte, elle est la maîtresse d’œuvre.

Un critique objectera qu’en magnifiant le pouvoir des cellules aux dépens des gènes, je confère aux cellules des capacités mystiques qui ne nous aident pas à avancer dans notre compréhension de la Vie mieux que la génétique réductionniste. » (pp. 299-300)

Les gènes comme maîtres et programme ont permis une théorie explicative de la Vie non seulement matérialiste, mais chimico-physique mécaniste et réductrice. C’est à dire conforme au canon officiel de la scientificité. Ce critique malicieux dénoncera qu’avec la cellule maître d’œuvre et l’auto-organisation des confédérations de cellules, on glisse dans le flou et l’incertain du Vitalisme.Le Vitalisme est un courant vénérable de la biologie qui remonte aux Lumières du XVIIIème siècle. Denis Diderot qui fut un esprit créateur de la philosophie naturelle était vitaliste. Le Vitalisme attribue à la Vie une mystérieuse force créatrice. Face à la théologie naturelle des naturalistes chrétiens du XVIIIème et XIXème siècles, le Vitalisme était un courant matérialiste, athée, mais avec une certaine propension vers une espèce de paganisme. De nos jours, certains courants de l’écologisme sont vitalistes.

Martinez Arias ne se prononce pas mais à la fin de son livre, il signale l’article très discuté de Kirschner, Gerhart et Mitchison « Molecular Vitalism » de 2000. [14]

Ces trois biologistes de Harvard et Berkeley proposent un programme de recherche pour atteler « les grandes avancées en génétique et biologie moléculaire et cellulaire du siècle passé (…) à l’investigation des propriétés ˝vitalistes˝ du fonctionnement moléculaire, cellulaire, et de l’organisme. (…) Comme il est désormais clair que les produits des gènes fonctionnent en de multiples cascades (pathways) et que ces cascades elles-mêmes sont interconnectées en réseaux, il est évident qu’il y a beaucoup plus de résultats qu’il n’y a de gènes. » [15] Ils proposent donc de chercher non pas « des forces vitales » mystérieuses mais des mécanismes chimiques, et surtout cellulaires, encore inconnus. Le Vitalisme est un mot qui masque notre ignorance provisoire.

« Nous savons ce qui arrive à l’embryon – les germes de chaque organe croissent proportionnellement à la taille du corps – mais nous avons peu d’idées sur comment cela fonctionne. Nous savons seulement que les cellules, en tant qu’un groupe, ˝savent˝ combien il faut croître et quand arrêter de construire, et c’est pourquoi chaque organe a une taille définie et, plus surprenant, vos deux bras ont plus ou moins la même dimension, différente des miens, bien qu’il se soient développés et aient grandi indépendamment l’un de l’autre. Nous ne comprenons pas comment cela se passe. » (Martinez Arias, pp.174-175)

Robert Lochhead, 19 juin 2024

---------------------------

Europe Solidaire Sans Frontières

Europe Solidaire Sans Frontières

Twitter

Twitter Facebook

Facebook